梅洛-庞蒂有句经典的论述:“我拥有一个身体,我拥有一个世界。”这句简洁明了的口号宣扬了现代哲学以身体本位而非以意识本位的特征,同时这里主体“我”暗含的前提是拥有肉身现实的自然人。然而,随着技术媒介发展到了当今的地步,此处“我”的内涵也得到了更丰富的扩展,它不再单单指涉现实的自然人,同时包括了更多的“虚拟”[1]意味。例如,电子游戏中的第一人称角色便也在一般意义上成为了一个新的主体。

此时问题变成了,在电子游戏的语境下,角色主体也适用于梅洛-庞蒂哲学意义上的“我”吗,角色主体也拥有一个身体、同时拥有世界吗?换句话说,梅洛-庞蒂的这种身体理论是否还适用于当今多元语境下的主体呢?本文试图从梅洛-庞蒂的深度空间概念出发,分析在《艾迪芬奇的记忆》中的角色是如何感知世界的。

本文将分为以下三个部分:第一部分论述梅洛-庞蒂从空间的深度维度对“我拥有一个身体,我拥有一个世界”的论证,以及此种空间深度呈现出“动机-情境-决定”的交互关系;第二部分将借用第一部分的模型分析《艾迪芬奇的记忆》中的角色主体,考察游戏中的角色是否与梅洛-庞蒂语境下的论述享有相同意向性结构;第三部分将具体以《艾迪芬奇的记忆》中的三个不同角色为例,考察不同角色是如何以具体的方式感知世界的。

一、梅洛-庞蒂的深度空间

梅洛-庞蒂的深度空间是他的身体现象学的一个重要侧面,而他从存在论出发关于身体的主要态度可以被表述为:身体-主体作为一个在世界中存在的主体,同时也是一个介入的、实践的主体。[2]可以看到,梅洛-庞蒂在这里凸显出了身体主体暧昧的二重性:一方面在世存在的身体主体是事先被给出的,它永远首先被抛入进一个情境之中存在;另一方面只有通过身体主体能动的运动,世界才得以展开。在这样的语境下,梅洛-庞蒂才提出了“我拥有一个身体”也即“我是我的身体”,以及“我拥有一个世界”。

可以看到,身体主体与世界呈现出相互交互的关系,这种交互通过身体的知觉得以可能。而二者进行互动的场域则被称之为“现象场”或“知觉场”,身体与世界通过知觉活动产生的现象场而得到连接,现象场同时反映出外部空间与身体空间的双重界域。因而,梅洛-庞蒂关于空间的描述也由此得到展开。这样一种空间绝非单一的客观空间或主观空间,而是外部空间与身体空间的辩证统一,可以说,身体空间是外部空间显现的基础,而空间正是由身体开拓出来的。

在这样的空间观中,梅洛-庞蒂尤为强调空间中的深度维度(depth),他认为“深度比其他空间维度更直接地要求我们摒弃关于世界的偏见和重新发现世界得以显现的最初体验;可以说,深度最具有‘存在的’特征。”[5]

应该如何理解空间之深度?首先,梅洛-庞蒂批判传统经验论与观念论共享的关于“深度是不可见的”的观点,这种观点把空间当成了对象性的存在,“对象性”预设了主体与客体分离以及相对而立的情形,物体作为一种平面图形被得到理解,而在这样一种存在观中自然也不存在深度的位置了,而这显然与从身体视角出发的境域化存在相悖。其次,从知觉的角度切入,空间之深度恰恰变成了可见的,空间之深度正显现出身体主体与世界之间“不可消解的连接”关系。

在梅洛-庞蒂看来,深度既不属于物与物的关系,也不是思维主体的非具身性构造,而是一种“动机-情境-决定”的动态、有机的相互关系。借助Stratton和Wertheimer的实验[6]他发现,行为或现象的驱动不能被简单还原为某种独立的第三人称因果关系和意识构造出的理性决定。它们的动因根植于以过去、身体和世界相互交织,并作为推进和重塑各种可能性的关系背景之中。[7] 而动机与决定的关系实际上是“一个处境的两个元素:前者是作为事实的处境,后者是被承担的处境。”[8]可以说,这是意义与意义之生效的关系。

此种“意义”并非狭隘意义上的价值,更合理地说,它指向更为广泛的意向性。身体是意向性的身体,梅洛-庞蒂也将其称之为“虚拟的身体”:“对于景象之定位有意义的不是我实际存在的身体,不是作为客观空间中一物的身体,而是一个由各种可能行动构成的系统,一个虚拟的身体,它的现象‘位置’由其任务和处境规定。哪里有事要做,哪里就有我的身体。”[9] 因而也可以说,这种从肉身化躯体化的真实身体到意向性的虚拟身体的转变,正是通过空间之深度体现出的一种关系。

通过意向性的身体在空间中深度的展开,“我拥有一个身体”也正式得到了赋义。所谓“拥有”身体,就是让身体成为作为我一切行动之根据的背景,就是让身体进入暧昧的身体空间。而只有当意向性的身体在存在论的意义上被啮合进世界之中,主体才得以“在世界中存在”。[10]这种意向性关系的内涵非常丰富,它包含牛顿物理学式的空间维度[11],同时也包含历史文化价值的维度,小到个人日常的经历、大到民族的兴衰,任何身体主体在世界中进行的行动都建基于最源初的意向性之上,而此种意向性关系在空间中正具体化为“动机-情境-决定”的动态关系。当身体通过运动捕捉作为情境出现的深度线索时,这些线索已经将“含混的”(Implicit)意义(动机)给予了身体,而视知觉的目光(决定)才使得这些意义清晰化(Explicit),构成深度表现出来。[12]

梅洛-庞蒂关于深度的讨论不止于此。在1953年法兰西学院讲课稿《感觉的世界和表达的世界》中,他进一步将深度关系溯源为身体表达与生成的欲望。他明确指出此种“动机-情境-决定”中包含着欲望与快乐的诉求。这里的快乐是表达的快乐,而我们的身体就是被给予的表达,知觉主体和被知觉的空间事物通过知觉进程共同实现了表达的欲望。[13]而在后期著作《可见的与不可见的》中,梅洛-庞蒂更是试图将空间深度提升到本体论的地步:“没有深度就没有一个世界或存在……深度使事物有一个肉身(Flesh),也就是说它使事物抵制我对各种障碍的探究,它是一种抵抗,但这种抵抗恰恰是事物的实在、事物的开放、事物的当下现实…在被我的纯粹观看当作现在之持留的东西中,深度就是源始。”[14]

可以看到,空间深度在梅洛-庞蒂中后期进一步从身体主体出发的“动机-情境-决定”关系被拓展为了事物之间可见与不可见的张力。但总得来说,空间深度是“我拥有一个世界”的可能性标志。正是事物与世界之中存在深度的可能,正是身体主体能够自发地建立与开拓此中的深度关系,整个世界才得以通过知觉向主体呈现。

二、《艾迪芬奇的记忆》中的角色主体是如何感知世界的?

通过第一部分对梅洛-庞蒂的空间深度的分析,可以看到身体主体感知世界的其一重要方式就是建立与开拓深度,而这种深度关系可以被描述为“动机-情境-决定”关系,身体首先意向性地与事物与世界建立勾连,其次又通过行动开拓出空间场域。这样一种建立-开拓关系实际上就是动机-决定的体现,它们一同作为情境中两个相互依存的要素而出现。

那么,当这样一种身体与空间的关系移置到游戏角色主体中时,是否还依旧奏效?游戏角色主体是否依旧是通过建立与开拓空间深度的方式感知世界的?

在开展分析之前,首先需要对本文中的游戏“角色主体”进行说明与限定。与一般从“玩家主体”视角出发的论述不同[15],本文以角色为中心而展开“角色主体”出发的论述,这种视角并非弃绝了现实玩家层面,而是强调“玩家进入角色、并成为角色”这样一种状态。这种视角出发的“角色主体”实则具有角色-玩家二重性。

角色-玩家这二重性体现了电子游戏操控与被操控的媒介性质。电子游戏的特殊性在于,它通过操控与交互的方式使角色与玩家形成连接,游戏中的主体也因而获得了双重身份——这是角色与玩家的相互映照。以此方式构成的角色主体,一方面以被抛的方式完全浸入游戏世界中,另一方面又在游戏之外操控与交互游戏世界中的行动。这二者的关系可以被描述为,游戏中的角色以敞开的方式面向玩家,并借助玩家之身体体验着游戏世界。在这样的游戏过程中,角色身体与玩家身体也实现了合一,正是在“玩家扮演角色”的游戏状态中,角色主体才达到了拥有身体以及拥有世界的可能。

因而,游戏中的角色主体在身体方面也具备了角色身体-玩家身体的二重性,当后文提及角色主体时皆包含这两个方面。

《艾迪芬奇的记忆》是一款第一人称视角出发的游戏,玩家将通过扮演一个家族中不同的成员而体验各自的死亡。下文将通过两个方面对游戏中的角色主体感知世界进行分析:首先,本部分是从空间深度出发探讨角色主体知觉世界的可能性;其次,下一部分将探讨不同角色主体是如何呈现出各自知觉世界的。

首先,针对第一个问题,角色主体以简化的意向性探索并开拓着游戏世界。

《艾迪芬奇的记忆》以第一人称视角的设定就让角色主体与真实玩家主体享有共同的观看方式——游戏屏幕恰呈现出眼睛看到的视野。视线所及也随着角色主体的行动而得到扩展,角色主体的行动设计也非常简单:通过操纵上下左右的控制键,角色得以实现行走;而通过其他特殊形式的操纵方式,角色得以实现与游戏世界内不同物品的交互动作。通过以上两种方式,游戏角色得以在游戏世界中展开探索。

表面上看,这样一种以步行模拟器[16]呈现的简单玩法似乎并无深意。但其实,视野的呈现与简单的行动设计已经呈现出身体意向性的重要方面。如上文中所述,身体并不仅仅指涉实在的肉体,而更强调意向性的“虚拟身体”方面,身体的意向往往与所置身的处境与任务规定相关,而角色身体恰恰突出了这一意向指向的层面。

在游戏中,角色主体的行动往往带有强烈的非主题的目的性,例如游戏中的诸多行动都可以通过“我需要找到一个可以交互的特殊物品,从而探寻下一步可能的行动”来描述。这样一种简洁明快、直切正题的玩法设计使玩家脱离了现实生活中可能性过于丰富的意义场,从而以明确的意向指向游戏世界中固定的现象场[17]。这样一种意向性性贯穿游戏始终,指引着角色进行游戏。当然此处需要澄清的是,“意向性”并不能被理解为具有明确主题的目的性,意向性的意义实际上是非主题性的,它在目的性之前存在并给予目的性以支持。角色在游戏中总是将游戏世界看成充满可能性的意义场,而非仅一物理空间,因为角色的目的就是为了通过与游戏世界多层次的互动而掌握此游戏世界的意义。因而,贯穿于角色的意向性身体在世界中不断搜寻可能的意义物,并在一次次互动中完成对游戏世界的意义勾勒。

在如此一个意向性身体里,角色开启了对游戏空间的深度开拓。上文中已提到,深度关系实际上指的是“动机-情境-决定”的一种动态、有机的相互关系。而在游戏中,动机指向的就是角色的目光投向包含含混的意义的游戏世界,而决定则指向角色的实际行动。与游戏世界中任何一个物品的交互行为都有可能开启一段新的空间与新的意义,这样一种意向得以使玩家从游戏开始便不断开拓空间[18]并与空间紧密交织。角色也正式以如此意向的方式知觉世界的。

三、三个案例:《艾迪芬奇的记忆》中多元角色主体的感知复现

在《艾迪芬奇的记忆》中,“角色主体”并不仅仅是一个。玩家将化身芬奇家族中不同的成员,通过阅读家宅中的笔记本,经历每个成员的离奇死亡,从而揭开芬奇家族所经受的诅咒。因而,针对上一部分的第二个问题,本部分将通过游戏中的三个案例呈现多元角色主体拓展出各自多元的“动机-情境-决定”的交互关系,从而达到对世界的感知。

不同的角色尽管享有相同的意向结构,然而由于各自所处的情境不同,其“动机-决定”的体现方式也各不相同。游戏中围绕着芬奇家族展开的多视角死亡经历设计,使得角色主体的体验变得丰富多元,不同角色身体出发的意向的定向各不相同,因而所经历的空间深度的处境与意蕴也各不相同。由此,尽管游戏中的角色都处于同一个客观的游戏空间,然而每一个“我”都通过各自的知觉、拥有各自的“世界”,而正是得益于这些各异的身体空间,一个拥有丰富意蕴的游戏世界才真正得以塑成。

以下将通过具体分析游戏中其中三位家族成员的死亡经历,而探究多元角色主体是如何呈现多元的情境体验、以及挖掘各自的空间深度的。

第一位是Gregory,他的死因是在浴缸中溺亡。从客观描述出发的游戏叙事如下:只有一岁大的Gregory在浴缸中边洗澡边玩着各种充气橡胶玩具,他的母亲将浴缸中的水放完了之后接到了丈夫打来的电话便离开了。然而Gregory自己却打开了水龙头,碰巧他的玩具正堵住了出水口,因而不幸溺亡。

可是,当这样一种情形移位到Gregory的第一视角时却发生了变化。与母亲关注水位的高低以及孩子的安全不同,Gregory作为一个喜爱嬉戏、没有自我保护意识的一岁婴孩,他的全部意向性实则抛向的是浴缸中各种有趣的玩具。以“动机-情境-决定”进行分析,角色此时置身的“情境”并非充满水的浴缸,而是充满与自身作伴的动物玩具的小型水上乐园;角色“动机”并非洗干净身体,而是与乐园中各种动物相互玩耍的欲望;角色的“决定”也并非洗澡,而是与动物的互动,比如搅动水面使各种动物活动起来。

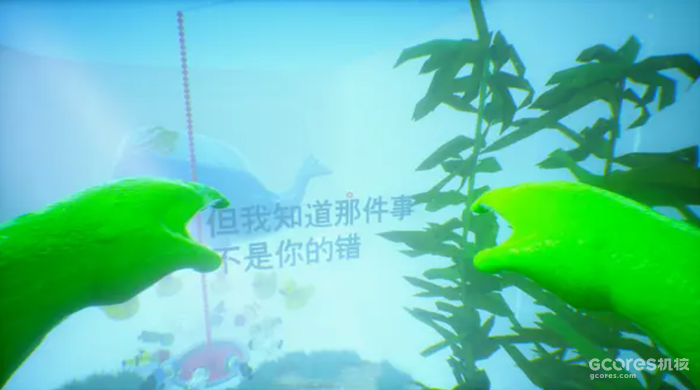

所以,在这一部分游戏的伊始,角色被引导的交互行为就是与浴缸中的玩具鸭子、玩具鲸鱼、玩具青蛙等各种玩具进行互动,并且这样一种玩耍的意向持续到溺亡的那一刻。而游戏中对于角色溺亡的夸张化视觉表现更是突出了此种意向性,在Gregory被淹没在水中而尚有意识的时候,画面转而从浴缸变为了海底世界,而Gregory则化身先前他无比喜爱的青蛙玩具,不停朝着前方游动,前方的鲸鱼、鸭子等等动物共同围绕着一个中心跳舞旋转[19],仿佛在举行盛大的狂欢,而当Gregory最终加入它们时,眼前也随之出现一片黑暗——Gregory终于失去了意识。

第二位是Lewis,他的死因是滥用药物产生幻象而被工厂的机器所伤而死。从客观描述出发的游戏叙事如下:Lewis在一家鱼罐头厂工作,他每日的工作就是切鱼头、并将剩下的鱼肉放上流水线的重复劳作。然而,痴迷幻想的Lewis并不满足这样乏味的工作,他开始在工作时幻想自己伟大而激动的冒险之旅,但是随着药物的滥用,他逐渐沉迷于自己的冒险幻想而无法自拔,最终当幻想世界完全侵占现实世界时,他被切鱼头的机器所伤而亡。

同样,在Lewis的视角中,他的意向并非单纯指向完成切鱼头的工作,实际上可以说他在两种处境中徘徊,一方面他置身于必须完成工作的处境,而另一方面他却希望超越上述处境而创造一个崭新的境域——也就是对冒险世界幻想的再现。因而,角色的“动机”也由逃离切鱼头的工作与进入冒险世界构成;相应地,角色的“决定”实际上体现为一边切鱼头、一边构思冒险世界的具体旅程。

游戏对于如此相互交织而矛盾的意向性身体做出了非常富有表现力的设计。此时玩家扮演的角色Lewis需要通过两种不同的操作行为而推动游戏进展。一方面,玩家需要用右手点击鼠标而完成现实层面切鱼头的工作;另一方面,玩家同时还需要用左手操控上下左右的行动方向键而展开幻想层面的冒险活动。两种相互斗争的意向通过左右手的操控活动而得到展现,角色试图平衡幻想与现实的活动正表现为玩家对左右手操控的协调努力。然而,随着Lewis对药物的滥用,游戏起初的斗争性被幻想慢慢削弱,角色的幻想空间逐步吞噬了现实空间。直到了最后的关头,玩家不再需要执行切鱼头的操作,而是将整个鱼罐头工厂幻视成他冒险终点抵达的胜利城堡,此时他正走上阶梯准备接受王冠的授予,而当他弯下腰等待王冠的降临时,降落的却是切鱼头的机器——Lewis的生命因而在幻想的最高潮部分终结。

第三位是Barbara,她的死因是在家中被潜入的杀人魔所杀害。从客观描述出发的游戏叙事如下:Barbara小时候曾是恐怖电影的童星,以尖叫而出名,然而随着长大后声音的变化而过气。在她16岁的生日当天由于父母外出,当地的杀人魔潜入家中,Barbara与其搏斗而被杀害。

从Barbara出发的视角与上述二位不同,她具备清醒的自我防卫的意图。她所处的紧张、恐怖的危险情境使她的动机与决定都围绕着与杀人魔搏斗展开,这看上去是一种常人在应对危及时共有的反应模式。然而,Barbara的童年经历却为这样一个情境增添了更丰富的意蕴。在Barbara的叙述中,她唯一的愿望就是被铭记——如同她童星时期因尖叫而闻名被别人铭记那样,可是长大后的她再也发不出那样惊恐的尖叫声了。在这样的背景下,Barbara此刻在现实中经历恐怖杀人魔的场景与小时候参演恐怖电影的场景相交融,Barbara在与杀人魔搏斗的过程中是否会回想起小时候出演恐怖电影的经历呢?Barbara在因看到杀人魔而尖叫的那一刻是否会想起自己的愿望呢?当Barbara完成了生命中最后一次出色的尖叫时,她又是否会为自己而感到骄傲呢?

童年时期的经历以背景的方式荡漾在角色主体现身情境的周围,角色以一种既惊悚恐怖又戏剧滑稽的怪诞情感经历着死亡。一方面角色因为自己绝佳的尖叫而欣喜,另一方面这尖叫却是来源于现实中的惊恐而非表演。此刻,也许连角色自身都不清楚自身的意向到底指向何处。

通过上述对Gregory、Lewis和Barbara三位家族成员的死亡经历的复现,我们发现不同家庭成员的身体意向以及所置身的现象场各不相同,因而,他们从各自身体出发展开的游戏空间也各有差异。这些空间在客观描述中并无意义,可以说三者都是由于偶然原因而死亡的。然而,当我们把目光转向不同角色自身经历时,却发现这死亡中带有丰富的意蕴,经历与死亡的关系并不是偶然与必然的范畴,而是相互包含的关系——死亡与角色的过去、身体和世界相互交织从而形成一个整体。而游戏画面将此种角色身体意向的连贯性与整体性很好地描绘了出来。喜欢玩玩具的婴孩Gregory在溺亡时进入了水下乐园,热衷于幻想冒险的切鱼工Lewis将切鱼机器幻视为授予王冠的桌台而死,渴望得到铭记的过气童星Barbara在被杀人魔杀害的时候也完成了自己的心愿。

动机与决定、意义与意义的生效在不同角色面对死亡的处境时相互作用,而角色关于游戏空间的深度感知也随着意义的深入而得到开垦,深度就是这样一种将含混的生活世界经验彼此区分开来的手段。Gregory戏水、Lewis切鱼以及Barbara尖叫,三种角色主体在当下某刻作出行动的同时,也将三个角色所置身的现象场勾连了出来。由此,角色并不与世界相对而是生活在世界之中。因而,游戏角色也如此以各自的方式知觉世界。

综上来看,梅洛-庞蒂关于“我拥有一个身体,我拥有一个世界”的表述依旧在游戏中得以成立,这是因为梅洛-庞蒂的身体是意向性的身体,这样的身体处于前认识的现象场与知觉场中,它勾连着客观的空间认识以及意义化的空间。身体一方面在世界之中、被丰富的事物与历史所围绕,另一方面通过主动对空间进行开拓而使丰富却又含混的意义变得明晰了起来。这样二重性的身体在游戏中则体现为游戏角色身处的意义世界,以及游戏角色在意义世界中的行动,这相互关系通过“动机-情境-决定”而得到显露,而游戏空间的深度也在此意义上得到挖掘。因而,尽管游戏中的角色身体并不等同于现实的肉体身体,然而二者仍在意向性的层面享有相同的构造,游戏世界中的角色主体依然通过意向的方式感受世界,而玩家进行游戏的目的实际上也是完成对游戏意义世界的填充。

引用和注释

[1] 这里并不是想要把“现实”与“虚拟”对立,“虚拟”的用意是对应非自然生成意义上的人类主体。

[2] 张尧均. 《隐喻的身体—梅洛—庞蒂的身体现象学研究》. 博士, 浙江大学, 2004.

[3] 张尧均. 《隐喻的身体—梅洛—庞蒂的身体现象学研究》. 博士, 浙江大学, 2004.

[4] 莫里斯·梅洛-庞蒂.《知觉现象学》,姜志辉译,商务印书馆2001年版

[5] 莫里斯·梅洛-庞蒂.《知觉现象学》,姜志辉译,商务印书馆2001年版,页326

[6] 这两位的实验探究的都是身体“有能力”迅速将倒置和倾斜的视像摆正的问题。

[7] 李贯峰. 《深度视觉理论演进及梅洛-庞蒂的本体论读解》. 社会科学论坛, 期 5 (2017年): 98–110.

[8] 莫里斯·梅洛-庞蒂.《知觉现象学》,杨大春译,商务印书馆2021年版,页357

[9] 莫里斯·梅洛-庞蒂.《知觉现象学》,杨大春译,商务印书馆2021年版

[10] 马元龙.《身体空间与生活空间——梅洛-庞蒂论身体与空间》. 中国人民大学学报 33, 期1 (2019年): 141–52.

[11] 或者说牛顿代表的这种自然科学式的空间是建基在此种意向性的身体空间之上的。

[12] 李贯峰. 《深度视觉理论演进及梅洛-庞蒂的本体论读解》. 社会科学论坛, 期 5 (2017年): 98–110.

[13] 吴娱.《“从我到事物”的现象学距离——梅洛—庞蒂早期现象学中的空间进深问题》. 外国哲学, 期1 (2022年): 171–94.

[14] 莫里斯·梅洛-庞蒂.《可见的与不可见的》,罗国翔译,商务印书馆2008年版,页277

[15] 例如蓝江老师在论文《宁芙化身体与异托邦: 电子游戏世代的存在哲学》中就采用以玩家主体为中心的视角,在这种视角下他将角色主体描述为宁芙化身体,而以玩家主体出发的世界也转变为“多个”世界而非梅洛-庞蒂的“一个世界”。与此相反,本文从角色主体出发的论述依然遵循“一个世界”的原则。

[16] 《艾迪芬奇的记忆》的核心玩法可以被称作步行模拟器,玩家通过操控第一人称角色自由移动,通过接触物体、与对象进行交互或是到达位置来解锁剧情。然而因其缺乏游戏性而受到诟病,这里的游戏性与故事性相对,指向偏操控交互方面的技术性,二者共属于传统电子游戏研究的一个基本范畴。

[17] 游戏中事件的主要发生地都集中在一栋四层的家宅中,因而现象场实际上主要体现在家宅中。

[18] 游戏中的关卡设置良好体现了这一点,玩家随着关卡的深入而能探索越来越多的空间,其中很多空间在此前都是被禁止物理进入的。

[19] 这里其实是对玩具堵住浴缸的出水口的戏剧化象征。

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง