「译者按」

「在智力的历史里,一切都发生两次,首先是作为哲学,其次作为认知科学。」

——Jerry Allen Fodor

在这篇1948年的演讲中,身处智力历史通天塔内的麦卡洛克,正站在现代神经生理学的台阶上,回望过往的形而上学。

作为现代神经生理学的重要开拓者,沃伦·S·麦卡洛克在《神经活动观点下的逻辑演算》(1943)和《我们如何知道共相:对听觉和视觉形式的感知》(1947)等文章中,与沃尔特·皮茨共同提出了以命题逻辑表述神经网络的数学模型,为当代认知科学和人工智能垫下了最重要的一块基石。

而作为控制论者的麦卡洛克,以梅西会议主席的身份,规划了这次著名跨学科会议的各个方面:数学、哲学、物理学、神经生理学、社会学……最终,这些学科的一部分被分别切下,在诺伯特·维纳那里构成了控制论的轮廓。

从此,人类前所未有的深入自己的意识世界。

当时提出的诸多原理假说,在近些年的认知科学研究中,已经通过更精密的实验和测量手段被逐渐证实。麦卡洛克显然认为该进程与始于古希腊的哲学思辨是同义反复——共同指向对世界及其中存在的本质的认识,而且比后者更进一步,足以引导人们穿过形而上学者的巢穴,也即是走出柏拉图隐喻中的洞穴,直面太阳下的真理。

海德格尔在1966年接受《明镜》的采访时,认为哲学在过去的作用今天被「科学」所承担,只有更深入的分析「有效性」(efficacy)和「产生效果」(having an effect)的含义,才能澄清哲学思维的「有效性」,而那个取代了哲学的「科学」就是控制论。

但他同时也提醒警惕「理性化的无休止狂热和控制论令人陶醉的品质」,目的是防止将控制论当作一种新的唯科学论,而正确的方法是要将其视为通向「另一种思维」,或者说新「哲学」的中介。

大目妖

2023年6月21日

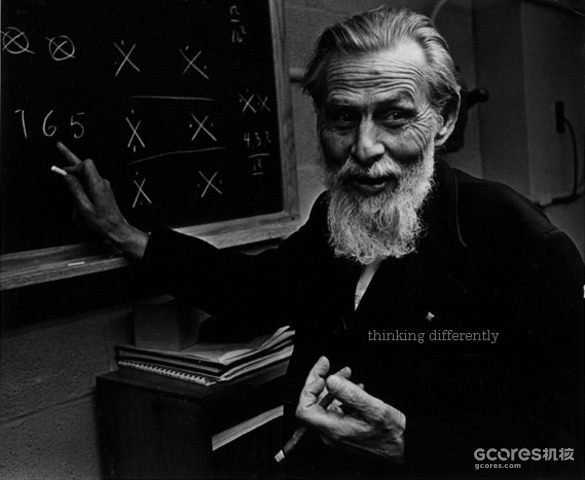

沃伦·S·麦卡洛克 Warren S. McCulloch

1898年11月16日-1969年9月24日,美国神经生理学家、控制论学者。他与沃尔特·皮茨合作的一系列研究将人类的神经活动数字化、逻辑化,为神经网络领域做出了开创性贡献,其中以1943年的《《神经活动观点下的逻辑演算》(A Logical Calculus in the Ideas of Nervous Activity)和1947年的《我们如何知道共相:对听觉和视觉形式的感知》(How We Know Universals: The Perception of Auditory and Visual Forms)两篇论文最为著名。麦卡洛克还担任了梅西会议主席,梅西会议跨学科的多样性很大程度上得益于他的安排。

以下为正文部分,共约10,000字

穿过形而上学者的巢穴

Through the Den of the Metaphysician

沃伦·S·麦卡洛克

1948年3月23日 弗吉尼亚大学哲学俱乐部演讲

(drawing by C.B.German 2019)

(drawing by C.B.German 2019)*注释和插图均由译者添加

早期物理学提出的认识论问题在理论上能够以最小信号的方式从通信(communication)的角度回答,即关于计算机中移动的命题。我们只能知道过去,而信息作为负熵,只会在过程中衰减。信号在中继器中重合的需求减少了其逻辑概率(logical probability),因而增加了其与世界上的某物相符的机率。但若预设输入信号为真,便是对因果律的迷信。试图将蕴涵域(domain of implication)[1]拓展到未来或许常常遭受挫败,因而有了意志(will)的概念,且就道德责任而言,意志必须传递到行为(deed)中。在行为中,词语代表与信号构型(configurations)对应的共相(universals);如果没有封闭回路(closed circuits),它们便仅指向过去的一个瞬间。但是,在某些事实之后模式化的回响留存下了自己的形式,并为过去的时间引入存在算子(existential operators)。因此,主动记忆能识别世界上对我们而言新的事物。而本能反应(reflexes),比如将被视形式置于眼睛的中心位置,或大脑内的自动音量控制,或将传入信号带入一个固定的平均频率,以及对体外目标的欲望回路(appetitive circuit)等等,都通过一系列转换将所予之物(the given)还原至其许多可能的范例中典型的那个,即太阳洞穴[2]中的原物。最后,大脑在给到任何条目(item)时,可以形成属于某个组分的所有变换,并在进行变换的结构的所有点和时间上,为存在或不存在的刺激分配任意的值。将这些值相加,一组这样的不变量之和就构成了一个亚里士多德意义上的抽象。通过检测感官意识表面连续体的不一致性,即使是一个由最小值构建的系统也能形成「居间」(in-between)的共相,进而提出埃利亚学派的迷思(Eleatic riddle)。[3]

通过投射共相作为所有未来实验的预期规律,可以构建假说,以便最终将其推翻。这可以建造更大更优的大脑,这足以指引它穿过形而上学者的巢穴。

[1]蕴涵域:逻辑学中的充分必要条件,若命题A,则命题B,即是命题A蕴涵命题B。此处是指期望使用使用先验条件推出未来的结果。

[2]太阳洞穴,即柏拉图洞穴隐喻中提到的洞穴,柏拉图设想了一群从小被绑在洞中的囚徒,视野中只有墙壁。他们身后由近到远是一道矮墙、一条路和火。除了身后经过火前的物体在墙上的投影,这些囚徒从未看过任何其他的事物。因此他们认为投影,而非火前的原物才是他们认知的现实。进一步地,当囚徒被解绑后走出洞穴,他所看到太阳下的物体则代表了只能通过理性感知到的真实。

[3]埃利亚学派迷思,此处应指古希腊思想家巴门尼德的观点思想,具有明确的先验主义倾向,创造了一种形而上学的论证形式,并通过逻辑演绎否认了感官体验认识的有效性,认为对真实的存在是同一且不可分的,只能通过理性才能认识。

任何带着哲学问题来到弗吉尼亚大学的美国人都会觉得有点像把煤带到纽卡斯尔。幸运的是,两者中的大部分最近都开采于美国。我们再次身处那些科学进步的非凡时期之一——就像前苏格拉底时期,不过这次是以它自己的方式,我们仍要感谢它对物理问题的清晰表述,因此我们的认识论困境也同样归功于此。

任何有幸听过维纳、冯·诺伊曼、罗森布卢斯和皮茨与现代计算机问题搏斗的人,都会有一种奇怪的感觉,即他在听一场古人的谈话。但他们会第一个告诉你,自己喝的是年份久远的美国葡萄酒;他们大量引用查尔斯·皮尔斯[4]和约书亚·威拉德·吉布斯[5]的观点。这些人通过改变物理学改变了我们的形而上学。受此影响最大的是认识论,因为今天的通信物理学正得到充分的理论处理。在科学史上,我们第一次知道我们是如何知道的,并能够清楚地将其阐明。

这是生理学家研究中枢神经系统长久以来的目标。鲁道夫·马格努斯[6]受伊曼纽尔·康德的启发,把他的最后一次伟大演讲定为《先验的生理学》(the physiology of a priori),他指的是那些决定了我们世界的三维性质的机制——它的轴和角度以及给我们带来速度和加速感,他认为我们的时间概念在很大程度上来自于此。也许查尔斯·谢林顿爵士[7]在这方面最引人注目的尝试是题为《人的本性》(Man on his Nature)的文章,在研究大脑原理的一生即将结束时,他被迫得出结论:「在这个世界上,心灵比鬼魂更加鬼魅。」(in this world, Mind goes more ghostly than a ghost.)他失败的原因只是他的物理学不足以胜任他所着手解决的问题。这一直是那些想接近此问题的科学家们的短处,甚至连克拉克·麦克斯韦也不例外,他只想知道思想和大脑分子运动之间的关系,但他却用一句令人难忘的话打断了自己的询问:「但通往它的道路不正是那个形而上学者的巢穴吗?其中散落着先辈探险家的遗骨,且被每个科学工作者所憎恶。」让我们平静地回答问题的前半部分:「是」;后半部分:「不是」,然后沉着地继续前进。

[4]查尔斯·皮尔斯,Charlies Peirce,美国哲学家,对逻辑学作出重大贡献,在1886年认识到逻辑操作可以通过电路开关实现。

[5]约书亚·威拉德·吉布斯,Josiah Willard Gibbs,美国科学家,奠定了统计力学化学热力学的基础。

[6]鲁道夫·马格努斯,Rudolph Magnus,荷兰生理学家、药理学家,以关于姿势的神经物理学工作而闻名。

[7]查尔斯·谢林顿爵士,Sir Charles Sherrington,英国科学家,与Edgar Adrian关于神经功能方面的研究获得了1932年诺贝尔生理学或医学奖,提出交互神经支配理论。

我们的冒险实际上是一个巨大的异端。我们即将把认识者(knower)设想为一台计算机。这并不是一个新的异端。德莱顿在《牝鹿与豹》中已经对它作了预判,他说:

「如若它们思考,也定不会高于

物质,运动中的物质之渴望。」[8]

[8]原文为And if they think at all,it’s sure no higher. Than matter, set in motion, may aspire. 出自《牝鹿与豹》,十七世纪英国长诗,用动物预言的方式呈现了詹姆斯二世时期的宗教与政治议题。

我相信他是正确的,但不确定这是否足够高。我无意用计算机的构造细节来烦扰大家,无论它是人造的还是由父母所生。后者正是我的日常工作。与那些建造计算机的人不同,我的问题在于——我面对的是敌方的机器。我没有被告知任何事,却必须了解它是什么,做能什么,以及如何做。这是一台复杂的计算机,由100亿个中继器构成(指大脑和其中的神经元)。其中每个都接收来自其他中继器的信号,并在收到适当信号(或一组信号)时发出一个信号。我的工作是了解这些中继器如何相互连接,启动一个特定中继器需要什么条件,它在收到信号后多久会发出信号,以及一个接收信号如何阻止中继器对第二个信号作出反应,或相反。

但我们必须首先为正要侵入的那个世界做好准备。那个世界对赫拉克利特来说,永远「在运动」。我不仅仅指每个中继器都像火焰一样被瞬间摧毁和重新创造,我的意思是它的任务是与信息打交道——这些信息经由许多通道涌入它、通过它、在它内部形成漩涡并再次出现在世界上。当然,赫拉克利特会对这样一位认识者一见如故。这种对世界的奇想所引起的悖论,总是导致巴门尼德的同一性和埃利亚学派的迷思,导致了德谟克利特的多样性——即世界上的事物内部是一组原子(不可分割的、最小的)在虚空中游荡。每当这些悖论出现,就会带来混乱。因此每台大规模现代计算机都以德谟克利特的方式工作。这乍听之下很矛盾,但我并不仅仅指它由化学原子构成,而是指它是一台有最小读数的机器。它的信号是量子化的。每个信号要么发生,要么不发生。它不会半发生(half happen)。

这个基本规则对神经系统也不例外。它的最小信号或神经脉冲,是一个全有或全无的事件(all-or-none event)。如果一个神经元发出一个信号,它就做了所能做的一切。因此,不仅仅是神经系统的结构被量子化为神经元,而且其行动(action)也被量子化为神经元的脉冲或最小信号。德谟克利特肯定会声称与一个行动如此原子化的认识者的亲缘关系——或许比这更为欣然,因为目前没有理由怀疑这些原子化的信号除了发生的时空之外彼此有什么不同。因此一个最小信号对下一个中继器所能传递的所有就是:发出该信号的上一个中继器已被充分刺激。由此可见,无论我们的认识者在宇宙中的任何地方检测到何种特征,都必须取决于这些最小信号在时间和空间中的数值。此外,由于每个中继器都有一个特征延迟,因此给定足够多的中继器,总有可能将空间中同时发出的脉冲值转换为单个中继器上的时间刺激值,或者反之亦然。

考虑任意单个中继器。在任意时间内,例如1毫秒,它可以处于两种状态中的任意一种;也就是说它可以发射或不发射一个信号。因此,2个独立或不相连的中继器可以处于4种状态中的任意一种;3个处于8种状态中的一种,4个处于16种状态中的一种,以此类推。也就是说,n个神经元可能的状态数是[2的n次方]。需要一个信号或一个信息单位来确定任意一个中继器在任意一个中继时间内处于两种状态中的哪个。现在,如果我们有一个单独的中继器,但在两个时间点上考虑它,那么在[2的2次方]中的任何一个都可能同处于两个时间;[在2的3次方]中处于三个时间;在[2的4次方]中处于四个时间;等等。显然,在一个单位时间内,n个独立的中继器所能传递的信息量与一个中继器在n个单位时间内所能传递的信息量相同。因此,如果我们想把某个时间内的一个给定数值转换成一段时间内的一系列数值,我们需要等量的时间单位或独立中继器。要注意的是指数中出现负号的信息单位;这是给定n个独立中继器或一个中继器在n个单位时间,一个信息单位通过固定一个中继器的状态,从n中减去1,留下[2的n-1次方]种可能状态。

一个神经元在特定时间处于特定状态的先验或逻辑概率(a priori, or logical probability)为1/2;两个神经元为1/4;以此类推。因此,信息刚好是状态的概率的倒数的对数,以2为底。这听起来特别熟悉,吉布斯曾将熵定义为状态概率的对数。用维纳的话说,熵度量混乱,而信息是负熵。因此,根据热力学第二定律,即熵必然总是在增加,我们可以为任何计算机写出相应的定律——信息永不会增加。这确保了任何机器都不能在未来运作,而必须从过去获得其信息。除了损毁信息之外,它永远无法用这些信息做任何事情。信号在普通通信网络上的传输总是遵循演绎法则,即输出的信息不可能多于输入的信息。噪音,增长的只有噪音。因此,如果我们要应对作为计算机的认识者,那么可以就它作此说明。每个设备,无论多么复杂精密,都只能损毁真相(corrupt revelation)。

为了维持正确的比例感,让我从技术上说明一下。人眼有大约一亿个感光细胞,但却只有100万个中继器将信息传递给大脑。整个身体又另提供了100万条通路。因此,我们可以算出大约有300万个中继器同时向神经系统传递信息。接下来让我们评估一下神经系统的输出。为此我们设想了一名能以最快速度演奏的钢琴演奏者,给他一个有100个琴键的键盘(标准钢琴有88个琴键),让他双手各跨10各琴键,用10根手指中的任意一根以十分之一的力度每秒触键10次。这当然没有人能真的做到。不过,当我们将其转化为每秒钟的全或无信号的数量时,我们发现每毫秒只有三个单位的信息。

今天,我们可以估算声音、语言或音乐所传达的信息量,因为有一种设备能以毫秒为单位对声音采样,并根据波的瞬时振幅最多发送三个全或无的信号。每毫秒的三个决定性的信号传达了全部信息,因为由它们重建的波与原始声音没有区别。

因此,如果我们忽略眼睛的话,大脑从输入到输出的信息总共减少了一百万分之一,而如果包括眼睛,则减少了一亿分之一。那么所有这些信息会变成什么?

在很大程度上,我们是这样做的:很容易找到这样一个中继器,它只有在两个来源的脉冲几乎同时到达时才会被激发。这个神经元检测到两个通道上的信息的重合,它只在它们一致认为有事发生的情况下做出反应。因此,在其中发现一个脉冲的逻辑/先验概率是在每个传入通路中发现的概率的乘积。也就是说可能性更低。信号从传入到传出极大衰减的主要原因是路径中的同步需求(requirement of coincidence)。每个同步需求都通过降低输出信号的先验概率,增加了能够放置在任何后续信号中的保障,因为该信号必然是由于世界中的巧合影响到我们的神经末梢而产生的。简言之,通过抛弃所有与其他信息不一致的信息,我们实现了极大的确定性,即我们观察到的事物可归因于世界上的某些事物。毫无疑问,我们在提出假设时应该遵循同样的程序。每个假设都应当是最小的逻辑/先验概率,这样一来,如果它在经验中得到证实,那正是因为世界就是如此构建的。

就这一点我要告诉大家,输出信息的限制在很大程度上是由效应器本身决定的。这便是思想在行动中不可避免的损毁。由于中枢神经系统中仍有100亿个神经元或中继器,显然,任何人都不可能传达自己体内发生的事,哪怕仅是100亿个中的一部分。就算他是一位诗人,他灵魂的其余部分也是他的私有财产。现在,我们大体上认为我们的感觉,或对世界的任何知识,都是在传入通道末端处产生的活动,但我们只能通过在某些传出通道上的输出来证明它们。因此对任何特定问题的答案,即我们是否知道什么,将取决于我们选择的特定传出通道。这对任何面对患病大脑的人来说都相当明显,因为确定一个人是否对其行为或相关事情有意识,往往是一个具有诊断学或法医学意义的问题。此种语境下的意识意味着他当时或之后能够见证那些我们也能见证的事件。病人在恶性昏迷中是有意识的,在良性昏迷中则没有,但我们只有在他不昏迷的时候才能确定。对自己的行为无意识的癫痫病人在法律上永远不会为其负责,尽管这些行为是如此的复杂且适应他周遭的世界,以确保他当下就能意识到行为中的诸多相关细节。

考虑到所有这些限制和危险,让我们追问:一位如此设想的认识者是否有能力为包含了他自己的世界构建物理学?不过,在提问之时请让我们完全坦率地承认,因果律是一种迷信(causality is a superstition)。我所说的因果律是指事件之间的任何必然联系的规律。

让我用陈旧的托辞表述吧。没有什么真和非真,没有什么假和非假,也没有什么真和假。所以不管是什么,要么是「真或假」;要么是「非真非假」。前者是一个命题;后者不是。因此就不可能如实否定命题的存在,因为要么否定本身就是一个命题,这种情况下它是假的;要么它不是一个命题,所以非真非假。然而,不可能如实否定命题的存在无法保证有任何命题存在,因此它仍是一个关于命题存在的假设。稍后我们会发现,即使这个假设也是不充分的。如果世界上要有关于这个世界的任何知识,就必然有关于世界的真命题。在事件的世界(world of events)里,一个真命题是一个实质上意味着另一个事件的事件——也就是说,在最简单的情况下,只有当另一个事件发生时它才会发生。在物理学的世界里,一个真命题意味着它所断定的事物。

怀特海的「事件理论」(Aether of Events)清楚的描述了物理学的世界。对他来说,世界是只发生一次的整体(the whole that only once);而成为一个事件就是成为这个整体的某部分。然而,在他对整体与部分关系的描述中,有两个假设是我们在关于计算机的行动理论中所忽略的,而正是这些假设容许了解析延拓(analytic continuation),即走向连续性。他假设存在一个没有最小部分的事件,如果A是C的一部分,那么总有一个事件B,使得A是B的一部分,而B是C的一部分,显然,像我们一样的量子化的计算机不是建立在这这些假设之上的。我们已经假定了一个最小信号,即是一个要么发生要么不发生的信号。这个最小信号是一个「移动中的」(on the move)命题。它要么为真,要么为假,并且在某个特定时间和地点发生。由于中继器的数量是有限的,因此可以将它们排序,并为每个分配一个数字,而且因为我们可以将时间量化为与中继时间相等的单位,所以我们可以在任何特定瞬间开始计数,并通过一个表示信号时间的数字来标示中继器的数量,我们可以构建语句以到达一个特定中继器的那些信号来表示其信号。由此产生的微积分就是怀特海和罗素的原子命题(即简单命题)微积分,下标为命题发生的时间。严格来说,每个信号都是一个原子命题事件,它只能是或不是(be or not be),如果是,就可能是真或假。每一个信号都实质上意味着其适当的先行条件(proper antecedents)。

暂时想象一台计算机,其中没有封闭的路径,也就是说其中没有可供信号追逐自己尾巴的环路。在这个系统中,每一个信号都意味着它的前身,意味着一个更接近神经末梢的中继信号,直到我们最终到达那里。这些信号也意味着作用于我们感官的世界。在最严格意义上,在这样一个神经系统中发生的事情意味着影响其感官的世界。但请注意,蕴涵域只在时间上向后延伸。即使每次中继的阈值都是固定的,在一组始于我们大脑某处的特定脉冲传至我手和脚的过程中,也可能会有其他脉冲通过更短的路径从外部世界传入我们的效应器。因此,在前进的方向上,只要有其他介入,这就不属于蕴涵关系。简而言之,我们的思想并不意味着我们的行动,而是正如我们常说那样:只是打算如此(intends it)。所以我们不得不区分未来性(futurity)和意图(intention)。我认为,我们关于意志的概念是正是源于这种强制的区分,而它一直质疑的「自由」想必仅仅意味着我们能在意图和对行动的某种干预之间做出区分。如果我将做我想做的事,那么我的意志就是自由的。

为了弄清这点,让我回到先前的托辞上。即使是一个原子信号,也在断定这样那样的情况,以及只有在这样那样的情况下它才是真的。如果我们假设存在被称为信号的那种真实的原子命题,那么这些就是维特根斯坦意义上的基本命题;因为每个信号的真假取决于它所断定的事情是否发生。如果这种基本命题为真,那么在作为命题的事件和它提出的事件之间必须有一个必然联系的规律。但是,事件之间必然联系的规律就是因果律。在这样一个世界里,任何希望否认因果律的人都必须首先假设对因果律的迷信。但是,如果我们一旦接受这种意义上的因果律进入我们的大脑运作,我们的基本命题就会被我们的过去所决定,而摆脱过去的自由是没有意义的。我们真正想要的是面向未来的自由——从我们的想法和行为之间的事务中获得自由。这就是我们对这些行为承担责任所需要做的一切。

这些行为之中是我们的话语,而每个字都有「一劳永逸」的意味。它表示着一个为我们而出现在这个世界上的普遍原理、观念或性质。为了使神经系统活动意味着一个普遍原理或观念,我们不仅需要原子命题的微积分,还需要逻辑量词来断定所有(全称量词)或某些x(存在量词)是这样或那样的;而如何将其引入的问题马上就出现了。同样用怀特海的术语来说,问题不在于我们如何理解事件,而在于如何认识对象。对我来说,怀特海的感知事件理论中最困难的部分是关于原初认知(primary recognition)的概念。我们怎样才能得到一个以前没有的想法呢?你会注意到,如果我们的神经系统中没有封闭的路径,那么其中任何地方出现的信号都将意味着神经末梢在先前某个特定毫秒内受到了冲击。相反,如果存在封闭的路径,信号则可以在其中环绕回响,而且如果这些信号序列是形成于某些事实之后的模式,那么只要信号继续回响,该模式就会在我们身上持续下去。每一次环绕时,它们都会实实在在的再次认识(know again)或重新认知(re-cognize)那些只曾输入过一次的信号。这是一种记忆,它足以使信号摆脱对特定时间的参照。该环路知道这样那样的事发生在以前的某个时间,但不知具体何时。这就引入了时间的存在性算子——即曾发生这样那样的事的某个时间。请注意,这里用了过去时。

并非所有的人类记忆都是这种类型。在我们年轻的时候,可能会生长出新的连接。由此导致我们达到终点(end)的方式被绣进了神经网的经纬线之中,但没有哪种记忆可以做出在封闭路径中盘旋的活动之外的事。皮茨和我已经证明,用此类封闭路径以及开放的传入传出构造的机器,能产生任何可由其传入产生的结果,也即是说它能计算任何可计算的数字,或者从任何有限的前提集合中得出任何逻辑结论。此外,为了消除任何质疑,托马斯将电极插入了大脑。我们已经表明神经网中的任何创伤或其他改变,例如使用带来的后天习得,都可以被替换为一个假设不可变的神经元网络行为。但损伤和学习在以下方面会有所不同:在学习的情况下,已知的传入通道就足够了;而在损伤的情况下,我们需要一个新的传入通道来启动我们假设网络的行为。

那么设想一下,我们的认识者是一个由不可变的中继器组成的不可变的网。这张网源自世界上的脉冲,而脉冲又从这张网流向世界。在其中不仅有大道,还有回路。我们只提到了其中一个会产生回响的回路。这足以让我们从一个参照过去时间的特殊性中解脱出来,但还有其他的封闭路径对我们对共相的认识很重要。它们的反应在1817年得到了很好的描述,当时马让迪(Magendie)将他所谓的「条件反射」(reflex)定义为这样一种活动:它开始于身体的某个部位,通过神经通路传入中枢神经系统,然后被反射回该到部位,并在那里停止或逆转了引起它的那个过程。电气工程师将这种回路动作称为逆反馈或负反馈。查尔斯·贝尔爵士(Sir Charles Bell)在1825年展示了其中一些负反馈的详细构造。处理许多这类动作的数学方法可以在克拉克·麦克斯韦于1868年在皇家学会上发表的论文《论调控器》(On Governors)中找到。它们的特性众所周知。每个这样的回路都会拉向某个变量的某个特定值。在条件反射中,一些东西比如肌肉长度、身体温度或动脉压力,由一组神经末梢测量并将脉冲发送到中枢神经系统,然后脉冲被传回这些结构,使它们回到反射弧建立的特定状态。这些神经末梢测量的此种特殊状态是该反射的目标(goal)、目的(aim),或终点(end),以及运作方式(operation)。通过这些反射,我们在一个不断变化的世界中实现了动态稳定。

一个这样的回路使我们摆脱了刺激强度的变化和由此产生的脉冲数量变化,否则这些脉冲会使大脑皮层兴奋。该回路与反射路径不同,它完全位于大脑内部。脉冲上传至丘脑或皮层之下最近的一个中继器,进而进入大脑皮层,然后从部分皮层经由一个迂回的路径下达至丘脑,在那里抑制了脉冲向皮层的传递,从而使大脑皮层的活动保持在一个几乎恒定的水平。这是一种「自动音量控制」。它给我们留下了一个数值——皮层的兴奋在外围刺激强度的波动下是不变的,这使我们有可能忽略强度去确定该刺激的某些方面。因此我们发现有一些强度的刺激是这样那样的数值。简言之,它对强度的作用等同于简单回响对时间的作用。

接下来让我们考虑一下所谓的欲望回路。它是在一条延伸至身体之外的路径上的逆反馈。在路径的外延上可以找到其目标或标靶(target),而这个回路是对「标靶的逆转」(inverse over the target)。如今,此类回路中最著名的一个运作在眼睛和脑干之间,它将眼睛自动转向出现在视野外围的任何物体。通过转动眼睛,使被视物体的像进入眼睛接收面的中心。它将一个幻象(apparition)转化为一个标准位置,进而通过信号将其投射到大脑皮层的一个标准位置。这样一来,它使被视形式脱离了其首次出现时的那个位置的无端特殊性。因为对我们来说,这种反射建立的中心幻象是许多可能案例中的一种特殊例子,所以我们将该过程称作还原为(数学意义上最简洁的)典型位置(reduction to the canonical position)。每一条反射回路都会通过一系列的位置、强度或其他什么,把一些幻象带到它所经历的所有众多位置中最终的那个典型。正如在数学中,如果我们得到了毕达哥拉斯定理,我们就把它还原成书中开头的公理、假设和定义的典型形式。当我们追溯至太阳洞穴时,我们会大喊「啊哈!」,因为我们已经认识了它。

现在我们来看另一种得到共相的方法。乍看之下完全不同,然而事实上它显然是一种平均化的方法。感觉的外延模式,例如视觉,将世界的刺激性活动映射到皮质中继的细小镶嵌(fine mosaic)上。由眼睛反射给出的中心形式出现在视觉皮层的输入中,作为脉冲分布在一个固定区域并围绕一个固定中心。而大脑皮层中的该部分,实际是由所有传入其中的可能的扩张和收缩形式组成的。它们被其镶嵌纹理所限制。然后作为一组平均数被添加并转播给大脑的下个部分。显然,这些平均数并不取决于被视的特定物体的大小。图像可能或大或小,但由于我们可以根据任意给定构建出所有尺寸,所以原始图像的大小并不影响平均数。输出的结果尺寸不变。这种尺寸不变已经从整个扩张和收缩组分中抽象出来,并与形状相对应,和尺寸无关。正如上一种方法符合柏拉图关于思想起源的观念,第二种方法使人想起亚里士多德从诸多特殊范例中抽象出思想的观念。听众中那些希望了解对该过程清晰而严格的陈述的人,可以在外尔(Hermann Weyl)的《群论与量子力学》(Group Theory and Quantum Mechanics)中找到它。

让我把这个说法过度简化。我们已经得到了一组不变性量,如下所示:我们计算了一组数字,属于该组的所有变换中的每一个,都是任意分配给特定点或时间的信号存在或不存在的数值的平均值。一个获得这些不变量或共相的机制与另一个机制的很大不同之处,在于任意分配数值的方式。例如,在定心反射(centering reflex)的情况下,直到幻象居中前,0值实际上被分配给它的所有平移。而在视觉皮层扩张和收缩的情况下,如果当时位于那里的细胞被激活,则证明数值为1,否则为0。那么,在一般表述中我们有获得共相的所有方法。它们没有本质差异,只是在机制分配值的任意方式上有所不同。在这个层面上,亚里士多德的方法和柏拉图的方法是同一个豆荚里的豌豆。

当然,该过程在前一个结构的输出的可重复次数上有一个限制。我们只有有限数量的中继器和以其单位时间衡量的有限寿命。当然,在此限制之外,我们可以自由地拥有观念的思想(the idea of ideas)和观念的思想之思想(the idea of the ideas of ideas),以此类推。总之,在斯宾诺莎的意义上,我们的认识者是有意识的。而且,他可以在其世界中的已知事物中发现自己,他的自我意识与他对世界上其他事物的意识完全相同。但是,他的所有想法,无论多么崇高,最终都可以还原为最低层级的逻辑,甚至在这个最低水平上也可以还原为有限的原子命题。他不可能知道无限,就像不可能知道未来一样。当然,他可以猜测未来。他只需将过去的事件关联(随着时间的推移),抽象出一个共相并将其投射到未来。这种预测始终只是一种猜测。而最好的猜测也可能出错。科学家了解其代价;因为每一个假设都是对无限多可能的实验结果的猜测。我们期望每个假设都会被推翻。当然它们之中没有一个能被证明。这其实是它的荣耀;因为我们知道,当证其为假的同时,也证明了它是一个重要的命题。

证明一个假说的错误确实是知识的顶峰,因为我们从自己的计算机内输入的原子命题中推断出它。输入中的这些信号是独立命题。其中任何一个都可能是假或真,其余的不论真或假也是如此。我们无法知道其中任意一个是真还是假。这些仅仅是启示,毕竟我们无法当面质问提供数据的一方。从这些有限且离散的数据中,我们如何能够构建分析连续性的概念?这些概念对于物理学家世界的怀特海式分析来说显然是必要的。

在埃利亚的芝诺悖论(Paradoxes of Zeno of Elea)[9]中指出了解析延拓的问题。我们所要求的「居间」意义与任何单一经验中给出的意义完全不同。经验中给出的世界总是取决于其所在之处。「感知的连续体」在数学意义上不是连续的。在没有神经末梢的地方,我们无法接收到脉冲。这与大脑皮层无关。它(世界)不能被抵达那里的任何脉冲所直接表征。我们无法直接意识到自己的无知。请设想一下,上述两种似是而非的可感连续模态(continuous modalities of sensibility)给出了世界的同一部分。在每种模态中世界似乎都是连续的。但是,没有任何理由表明在一种模态中连续的事物应该与另一种模态中连续的事物相符合——没有先验的理由!在大多数情况下,连续的东西都不能满足我们的需要!在大多数情况下,这些连续体都是不一致的,而在这些接收器之后,任何能检测到不一致的回路都会产生一个居间意义。这个居间意义不亚于任何其他的共相;对于这点,我们可以构建一个不变量。我们只需让它发出声音,像上帝或婴儿一样喊道「再来一次,再来一次,不要停」,我们就产生了解析延拓所需要的基本概念。对于埃利亚的芝诺悖论来说,所见的运动通过同样连续的所见空间呈现出连续性。我们只需抽象出所需的共相就能提出悖论。

[9]芝诺悖论,即飞矢不动,一个关于运动的不可分性的哲学悖论。如果截取飞行中的箭矢的每一个瞬间,它在空中都是静止的。既然如此,那么所有的瞬间相加后也应是静止的,因此飞矢是不动的。即后文中提到的感知上的连续在数学意义上是不连续的。

我不对这抱有更多的期待。一根插入水中的棍子在希腊人看来是弯的。太阳为宗教裁判所所动,地球为伽利略所动。光对薛定谔来说是一种波,对海森堡来说是一种粒子。但即使是其余的人也有他们的狄拉克。看似矛盾的事物在更深的认识之前消弭了。我们已经知道,答案取决于我们提出的问题。而我们已经学会如何提问,以便得到一个可供使用的答案。知识本身并没有给希腊人的头脑带来大问题,直到它发明了以不可感知的实数为基础的理论物理。也正是这些问题困扰着伽利略和笛卡尔。

假设世界是连续的而非离散的,这对笛卡尔毫无裨益。他愿意承认有可能构建一个可以做人所做的一切的自动机。但却否认这个自动机存在「心智」。对他来说,怀疑、认识和思考似乎超出了自动机的范畴。现在我们已经造出自动机,它们和我们一样,可以计算任何可计算的数字,可以提出清晰的想法,并且通过逆反馈产生自己的目的(purpose),就像目的在我们自己身上诞生一样,我们面临着自己工作的羞愧景象——机器在其目的上更加坚定,在执行这些目的和为充分理由进行修改时更加灵活。它的学习和思考能力远超过我们,虽然目前只在某几个领域,但在未来我们可以为任何领域精心建造它们。到目前为止,我们还未让它们有能力自我繁殖,这对我们来说或许将是最后的错误。

最后请容我指出,以上我没有在任何严格意义上使用知识。我所关注的命题是机器的重要命题,即那些提出事件外部之物的命题。但是,如果我在任何计算机中安装一个每隔一毫秒就自动跳闸的中继器而非使其等待信号跳闸,我就可以将所有同义反复命题引入其中。在我看来,它们不足以被称为知识,我将其视为一种说出「这样那样的情况」(such and such is the case)的活动,同时它也是这样那样的情况本身!这些命题是基本的且原子的。我们无法知道我们知道它们。谎言和真理一样都是真正的命题,它们的独立性阻止了对真理的任何检验。在被证伪的假设中,我们至少意识到了自己的错误。对于一个科学家来说这就足够了。但如果我们不满足于自己的大脑,我们至少可以建造像这样的机器:

「如若它们思考,也定不会高于

物质,运动中的物质之渴望。」

我相信,这将足以引导我穿过形而上学家的巢穴,其中散落着先辈探险家遗骨。其中之一肯定是伊曼纽尔·康德的股骨——他混淆了经验主义和认识论的自我(epistemological ego)。这支撑着他立于科学的坚实基础上,而他的颅骨占据了理论领域的至高点。其中的另一个当然是曾容纳康德的计算机(大脑)的颅骨,他的中继器网络具身出了(embodied)他的「先验综合」(synthetic a priori)。如果我的遗骨要倒在他们身旁,我希望后人能认出我的脊柱。它的关节是对事件之间必然联系的迷信——即因果律。我谦卑地认为,这不过是圣托马斯信仰的转世(托马斯·阿奎纳),即上帝赋予我们的感官不是为了愚弄我们。对上帝之善的信任无法被切实否定,这就足够了。因此,至少在弗吉尼亚州,形而上学者的巢穴似乎奇特地近似于太阳洞穴,因此它也像家一般。

(柏拉图的洞穴 by Sanraedam, 1604)

(柏拉图的洞穴 by Sanraedam, 1604)延伸阅读:

展开控制论丨Unfolding the Cybernetics

「译介」行为,目的与目的论 Behavior, Purpose and Teleology

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง