翻开翁贝托·艾柯的《玫瑰的名字》,序幕是《约翰福音》的第一句话:在起初已有圣言,圣言与天主同在,圣言就是天主。(In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.)

这句话的拉丁文“In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum”,也是玩家进入《隐迹渐现》之后,擦除字迹那页纸的第一句话。

一个小小的知识,根据youtuber@Book Historia 所说,中世纪纸张很贵,抄写错之后不会扔掉,而是会擦除再复写。而在我后来翻阅的《边缘图像:中世纪艺术的边际》中,插画师甚至会把抄写师漏掉的话补回去。

一个故事背景与宗教有关的游戏,引用福音书的话当然很正常,但既然黑曜石把《玫瑰的名字》放在了游戏结束后的参考文献列表里(艾柯的《波多里诺》也同样在列),这部作品对《隐迹渐现》的启发,就不止这么简单。

- Eco, Umberto. The Name of the Rose. Translated by William Weaver. Mariner Books, 2014

- Eco, Umberto. Baudolino. Translated by William Weave. Boston, Mariner Books, 2003

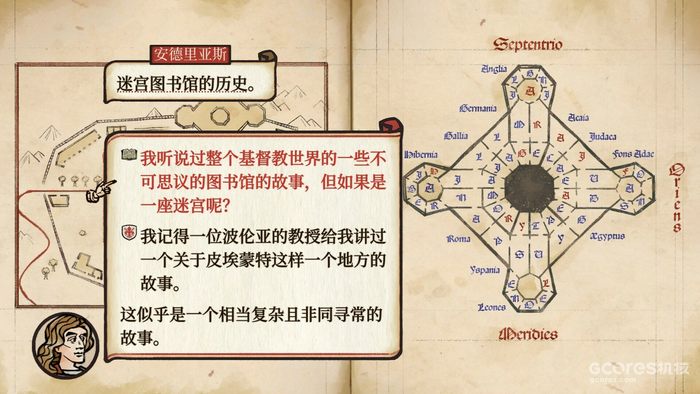

其中最为明显的一处,是安德里亚斯夜晚第一次探索图书馆时,发现了《迷宫图书馆的历史》,右边这个图形正是《玫瑰的名字》中那个神秘复杂的修道院图书馆的示意图。

《玫瑰的名字》里是这么写的:

图书室共有五十六个房间,其中四间是七边形的,另外五十二间近似正方形,其中有八个房间没有窗子,二十八间朝向外,还有十六间朝向内部!……四座塔楼各有五个房间有四面墙,和一个七边形房间……图书室是根据一种天体的和谐而设计的,蕴含了许多奇妙的意义……

而艾柯本人出生于意大利西北部皮埃蒙特地区(Piedmont)。

这个迷宫图书馆,也是受到博尔赫斯《巴别图书馆》的影响,《玫瑰的名字》中的一个重要角色博尔赫斯的佐格(Jorge of Burgos)就是致敬博尔赫斯(Jorge Luis Borges)。

那么,先说说《玫瑰的名字》到底讲了一个什么故事。

它比《隐迹渐现》的故事要早一个世纪。14世纪,神圣罗马帝国大空位时代的后续,奥地利公爵腓特烈和巴伐利亚公爵路易争夺德意志王位,选帝侯各为各主,主教各自加冕,乱成一团。最终这个位置上留下来的人是路易四世,但神罗皇帝跟教皇之间的冲突还没有停止。故事发生的时间是1327年底,路易四世将要斥教皇约翰二十二世为异教徒并废黜他。

另一方面,教会之间的纷争正好成为神权皇权可以各自挥舞的棍棒。方济各会抨击教皇腐败,坚持“基督守贫说”的理想,得到皇帝大力支持,而被教皇视作敌人。故事发生所在,是类似《隐迹渐现》中的一座本笃会修道院(本笃会不同于方济各会,是主张在深山老林里隐修的一派,当然之后也越来越来奢靡了),就要举行一场围绕守不守贫的神学辩论,方济各修士威廉和本笃见习修士阿德索(Adso)就是为此而来。

不过完全抛开这些宗教背景之后,《玫瑰的名字》同样是一个侦探故事。它仅仅讲述了七天,而这七天内就死去了六名修士。

——不想被剧透的就此打住——

威廉和阿德索寻找真相的最后,一切都指向了迷宫图书馆中的一本禁书。那些人死去是因为他们有可能让这本书公开,从而挑战信徒们对上帝的信仰。

《隐迹渐现》的故事是不是看上去跟这个很像?真理与信仰之间的选择,处于这两个故事的关键。只不过《隐迹渐现》中与信仰冲突的是历史的真相,而《玫瑰的名字》里,有人用他人的死亡坚守信仰不被某种哲学真理所侵蚀。

这本禁书是亚里士多德所写的——这实在有点让我难以理解,但博尔赫斯的佐格是这么说的:

这个人所著的每一本书都毁了一部分基督教在许多世纪以来所积存的学识。神父们举了种种事例说明圣言的力量,但是罗马哲学家波厄休斯只需引述亚里斯多德的话,圣言便成为人类范畴及推论的拙劣诗文。《创世纪》说了宇宙的组成,但是在亚里斯多德的《自然科学》中,却指出世界是由阴暗泥泞之物造成的……亚里斯多德的每一句话都颠覆了世界的形象,现在就连圣徒和先知也诅咒他。但是他并没有推翻上帝的形象。假如这本书将会……成为公开注释的物体,我们就越过最后的界线了。

是的,首先致敬博尔赫斯的书中人物博尔赫斯的佐格就是导致一连串死亡的罪人。其次,更具体说,佐格在这里指的是《诗学》中亚里士多德对喜剧的论述,触犯了上帝的威严。因为笑声的颠覆性力量,让人从对上帝的敬畏中分心。

对宗教有研究兴趣的人,可以再回过头审视两部作品的第一句话。

可是,如果真要问罪的话,他几乎没有“直接”谋杀谁。他诱使他人犯罪,在禁书上留下毒药,最后这些行为在不同因素的影响下造成了结果。同时他相信自己的正义性,在没有罪恶感的情况下操纵一切。最终为了保守秘密,他让自己和图书馆都献身于一场大火。

(说到这里稍微想吐槽一下,最近在玩《圣殿春秋》也是有一场修道院大火,这是什么宗教故事必不可少的元素嘛。)

《隐迹渐现》中托马斯神父幕后操纵者(thread-puller)的身份和对自己所谋划的事业的坚持,与此如出一辙。

在探案过程中,威廉还无法预知这一串死亡并不那么计划缜密,他凭借着自己理性和逻辑,一度以为凶手是在严格按照《启示录》上的文句执行自己的死亡审判。尽管最终威廉通过这个猜对了责任人,但事实上多起死亡与《启示录》之间的联系纯粹是一种巧合。

威廉失落地说:

我一直很固执,追寻表面的秩序,而其实我应该明白,在这世界上根本就没有秩序。

在艾柯的笔下,确定性和意义消弭了,一种有表及里、由因及果的秩序此时被打破。在某种程度上,我觉得《隐迹渐现》的玩家也体验到类似的东西,就是基于此前(侦探类游戏)经验的期待落空了,自始至终我们都无法从线索推断出谁是真的凶手。

说到这里,不知道大家有没有想过这个问题:游戏中的日记本是安德里亚斯写的,那是谁在翻阅呢?或者我们把自己和所操纵的角色分开看,游戏结束之后,当我们再次向其他人介绍这部作品,相当于我们在述说自己如何(在steam上)找到并翻阅了一本中世纪的手抄本。

这就是《玫瑰的名字》全文最外层的结构。在作者序中,读者了解到,“我”收到了一份手稿的复写版,并对它进行了考证,接下来所讲述的故事是直接引述手稿中见习修士阿德索所记载的事件。

我把它视作一种有意思的同构。不过《玫瑰的名字》更复杂的是,艾柯虚构的这个“我”和作者序,进一步呼应了威廉所失落的秩序消弭。因为序中认真论述了对手稿的考据,至于真假则无法定论。也就是说,符号/文本/表象与它指向的意义之间的关系是被质疑的。

如果你不想领会艾柯赋予的符号学隐喻,不想阅读书中庞杂的基督教派之间的口舌之争,在中世纪侦探故事这个层面上,可以把《隐迹渐现》看作是《玫瑰的名字》某种程度的再现。

当然书和游戏都有各自的特色,体验感仍然是不同的。而《隐迹渐现》展现出的跟《玫瑰的名字》的其他共性,倒不如说是同处中世纪背景下的必然了。

比如本笃会修道院院长奢靡的生活,对异教的指控,教会里无法禁欲的同性恋,黑魔法,由拉丁文字母和十二宫组成的密码,均有出现。

尤其是图书馆,作为两部作品的重要场所,可以说是互相印证并强化了我对相关历史的认知。

威廉曾对修道院院长称赞图书馆藏书丰富,书籍的抄写交流也十分频繁:

最后,我知道在这个可悲的时代中,像穆尔巴赫这样享有盛名的修道院已经没有半个抄写员了,在圣格尔只剩下几个还知道如何编写的僧侣,而在市自治体和同业公会中,在大学里做的都是凡人,只有贵院的地位仍逐日提高,声誉日隆……

这同样也是基耶邵修道院的特殊性。但威廉和安德里亚斯都被拒绝进入图书馆,并且两个院长皆认为书籍中也有“魔鬼”,因此图书馆最好不要再是书籍流通的场所。历史的局部臃肿会被急速的变革所刺痛,到了《隐迹渐现》中的15世纪,连抄写书籍的缮写室都会被印刷术影响而关闭。

安德里亚斯在缮写室临时担任的插画师一职,也是《玫瑰的名字》中第一个死亡的人物阿德尔莫(Adelmo)的身份。小说中特别提到:

阿德尔莫的边缘插图非常有创造性和不同寻常,包括一幅两只狒狒接吻的图画,阿德索认为这些图画自然地激发了欢乐……

这个介绍本身也是围绕着上面说到的“笑”这一概念。而如果你注意到了游戏中日记的页边,也会发现这些不同寻常的创造,比如拿着斧头的兔子,从螺壳里伸出的羊头(?)。

(每次看到这张图就觉得很好笑,此马丁非彼马丁喂!)

(每次看到这张图就觉得很好笑,此马丁非彼马丁喂!)中世纪图书上,我们能够看到很多边缘图像对于文字的模仿、戏谑,它像是一种冒犯的游戏,但又如此普遍地存在着。而它的作用,在《边缘图像:中世纪艺术的边际》一书中说到,中世纪冒犯的游戏是一种常用的激发宗教激情的方式,可以维系神圣存在。

在小说里我们无法直观体会的细节,被视觉作品提供了很好的体验。

当然话说回来,《隐迹渐现》和《玫瑰的名字》终究是两部作品,两者当中的某些一致性很大程度上也源于同处一片历史背景下。黑曜石在接受采访的时候,提到《玫瑰的名字》给予的灵感,更多的是艾柯在众多真实历史细节上进行的虚构叙事,是历史小说呈现的神秘性。小说中关于符号学、迷宫、宗教纷争的描述,我认为比《隐迹渐现》体量更大,但不妨碍它们同样优秀。

参考:

https://www.sharpweb.org/sharpnews/2022/12/07/pentiment-an-interview-with-josh-sawyer/

https://www.superjumpmagazine.com/crafting-pentiments-medieval-narrative/

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง