2013年创立至今,AI制药上市公司Recursion已经走过10年。

今年,Recursion也是大举步伐迈进的一年,不仅获得英伟达5000万美元投资,还一口气收购了Cyclica和Valence两家AI制药公司。内部5条临床管线也在推进中。

现在,Recursion将自己定位为TechBio(科技生物公司),用计算工具和新兴的机器学习/人工智能工具来理解数据。

公司创始人Chris Gibson最近接受了采访,分享了公司曾经的成长历程,技术的转变,与英伟达的合作,以及近些年来创业的心得。 TechBio,混乱难以避免

TechBio,混乱难以避免

Q:鉴于生物学和计算机是截然不同的学科,您如何整合和管理多学科团队,并确保在合作时不会失去每个团队的独特优势?

Chris Gibson:我认为这是该领域最大的挑战之一。2013年,当我们刚刚开始接触该领域时,在生物学和计算机技术都受过培训的人真的很少。因此我们投入最多的事情,就是建立对所有科学平等尊重的文化。

在药企中,通常由生物学家或化学家负责每个项目。而在科技公司中,则是软件工程师或数据科学家。因此一开始,我们非常重视团队之间的共识。在这种情况下,数据科学家和化学家可能会有分歧,但双方共同努力才能促进项目发展。

对于Recursion前50-75人的规模来说,这种情况非常混乱。但我认为我们有足够多的生物学家、数据科学家、化学家和软件工程师,他们可以学习说彼此的语言,这样可以进行这种有意义的交流。

与大型制药公司相比,Recursion 建立的最大护城河是文化,特别是创造了一个可以将这两个群体聚集在一起并让他们进行建设性互动的地方。我认为对于该领域的所有公司来说,这是一个关键的地方,因为与传统集团和大药企相比,它仍然是一种竞争优势。

Q:您对现在刚起步的公司有什么建议吗?怎样避免公司成立早期的混乱?

Chris Gibson:我认为开始创立公司总是有混乱的一部分,问题是如何把混乱最小化 ?真正有帮助的是拥有具有不同背景的创始人。

因此当开始建立Recursion时,Dean Li是一名医生科学家;Blake Borgeson是一名计算科学家,而我则是生物工程师。

因为创始人的背景已经一团糟,所以我们已经有了一个预期,可能会有混乱的情况。此外,我们雇用一些精通两个领域的人,比如计算生物学家,他们可以成为一座桥梁,为你省去很多混乱。 关于技术的转变

关于技术的转变

Q:您能分享一些关于Recursion从细胞绘制(cell painting)到明场成像技术( bright-field imaging )转变的细节吗?

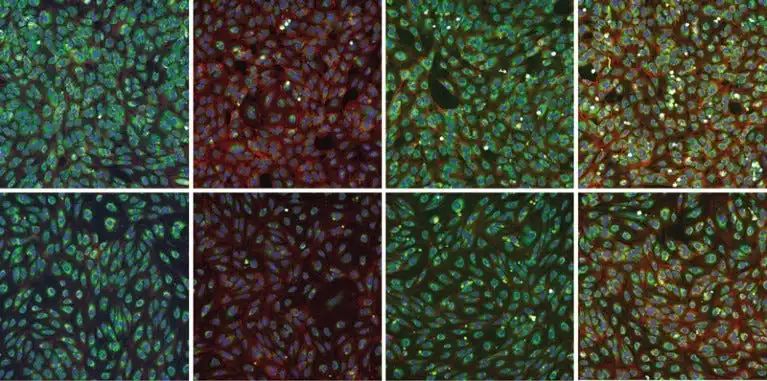

Chris Gibson:此前我们一直在使用这种称为细胞绘制(cell painting)

的技术,即我们对任何细胞类型的细胞器进行染色,以提取形态特征。

几年前,一位成员来找我说,“我们认为所有信息都存在于明场数据中”。当时我看了这些图片,对此表示怀疑。

事实证明,当我们开始探索这一点并构建强大的数据集和训练模型时,它的信息并不完全相同,但信息数量和信息质量大致相同。因此,我们能够在明场图像上训练计算机视觉算法,这些图像与我们从细胞绘制方法中获得的性能相匹配。

这对我们来说是一个了不起的转折点,因为明场像的特别之处在于你可以随着时间的推移进行活细胞成像,我们认为这对训练因果模型非常有帮助。

因此,到明年年中,我们在 Recursion 的几乎所有实验都将以这种方式完成,我们将拍摄多个时间点的明场图像。我们还刚刚将转录组学转移到 1536 孔板中,这意味着我们将能够从我们使用明场成像的同一孔中提取转录组学特征。

如今,当我们成像时,还做了一个用于转录组学的复制板,这要昂贵得多,而且从数据的角度来看有点嘈杂。

我们为这项技术感到兴奋。这就是我们认为未来将是多模式的。它以更少的成本获得更多的数据,这始终是我们从 Recursion 中推动的。

Recursion的细胞绘画

Recursion的细胞绘画

这很有趣,因为现在我们正朝着这个方向前进,几乎每家大型制药公司都有一个细胞绘画团队。尽管许多人都非常出色,但我认为他们中的许多人缺乏机器学习工具和规模,无法流畅地进行明场成像。

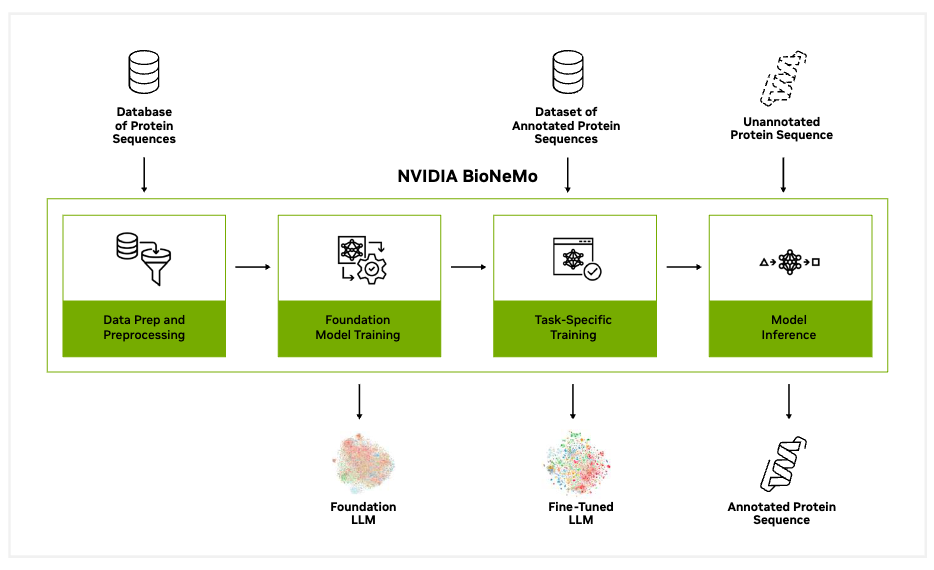

也许这个模型我们可以放在BioNeMo模型上。大型制药公司也可以组建一支优秀的团队来生成图像、明场或绘制细胞。

但是,这些团队很难大规模地解释它们,特别是如果你是一家大公司,他们不会把你所有的鸡蛋都放在这个篮子里。

我们有数十亿张图像来训练我们的模型,而大多数大型制药公司都没有。因此,我们可以构建比他们所能构建的模型更强大的模型,并且可以将它们部署在自己的较小数据集上。从收入的角度来看,这是我们认为有机会的地方。 明场显微镜

明场显微镜

超出预期的困难是人

超出预期的困难是人

Q:到目前为止,你在 Recursion 面临的最困难的挑战是什么,你是如何应对的?

Chris Gibson:有很多非常困难的事情。回顾过去,所有创始人可能都是如此。我们实现使命还有很长的路要走,未来还会有更多困难的事情。

比我预期的更困难的事情是人。当你在研究科学问题时,科学是有真理的,你的目标是揭开真相。即使它很困难,但你好歹知道自己的目标是找到它。

人却有自己的道理和想法。这些道理会随着时间的推移而改变。有人可以超级专注于 XYZ,但当他们的生活环境可能会发生一些变化,或者他们生活中的一大堆事情,这可能会在很短的时间内改变他们的想法。

我大大低估了招聘的难度和管理的难度。特别是对于技术创始人,我的建议是,尽早获得帮助和指导,并与一些有实力的人在一起。

当我们大约有 80 名员工时,我聘请了首席运营官 Tina Larson。她和我有截然不同的背景和观点,我们合作得很好。她从与我完全不同的视角看待每一个问题,她作为领导者和管理者真的很有才华。

但是作为创始人,雇用她有点令人生畏。你会想,“我要雇用一个在基因泰克工作了20年的人,她曾经是罗氏的全球负责人,尽管她会向我汇报,但我要请她教我所有这些东西”。

对于创始人来说,这是一种奇怪的冒名顶替综合症,至少我是这样遇到的。当我接到其他创始人的电话时,他们经常感到不安、担心、害怕等情绪,问题往往出在人身上这不是科学。因此需要在这部分投入精力和时间。 与英伟达的合作

与英伟达的合作

Q:在您最近与英伟达的合作中,有人建议 Recursion 可能会将其模型授权给 BioNeMo。您能解释一下这种伙伴关系的机制吗?你认为这种模式会成为公司的未来吗?

Chris Gibson:只有少数大型制药公司的高管愿意在AI药物研发领域进行大量投资。拜耳和赛诺菲是该领域为数不多承担重大风险的公司之一。

不过,大多数大型制药公司仍在涉足,与各种公司建立微小的合作伙伴关系。我认为,我们有机会进入企业需求曲线的不同部分。

Recursion此前和基因泰克达成合作,基因泰克团队投入了 1.5 亿美元的前期资金,潜在里程碑以及所有项目里程碑上投入了超过 50 亿美元。这是一次巨大的合作。并非每家制药公司都会这样做。我们也不能支持那么多巨大的伙伴关系。

但是,有没有可能 10 家制药公司每年花费 1000 万美元或 2000 万美元来访问我们的部分数据或模型?

他们不愿意建立巨大的合作伙伴关系,但他们对这个领域感到好奇,并将我们视为领导者。他们已经在薛定谔等公司看到了这种模式,制药公司授权其软件用于自己的项目和数据。因此,我们正在研究Recursion的机制。

英伟达将生物制药视为一个尚未开发的市场。他们希望押注一些可能的赢家,以确保他们能够使用正确的工具在他们的市场上播种,就像苹果在其App Store上所做的那样。

这就是我想象合适的平台公司在未来没有资产的可能方式:它是通过一些广泛有用的市场,就像他们在 NVIDIA 与 BioNeMo 建立的那样,公司可以提供对其工具的访问即服务。它不一定是BioNeMo,还有其他市场,但我们认为它将在商业上起飞。

英伟达BioNeMo

英伟达BioNeMo

我们正在构建Valence Portal,在Valence Labs之外,它将更多地用于学术非商业用途,我们将拥有许多不同的模型。 如何看待当前的商业模式

如何看待当前的商业模式

Q:鉴于市场对成为平台型公司与以资产为中心的公司(在早期阶段)持怀疑态度,您对创始人在资源有限的情况下如何建立公司有什么建议吗?

Chris Gibson:我认为它可能正在改变。对我们来说,我们筹集资金的唯一方法,是通过临床上的成功表现,即使面对以平台为中心的投资者,也需要我们展示这些有意义的指标。

我不认为我们必须这样做,但现在这变得很有必要。因为有时投资者的需求也会促使创始人和高管做出决定。因此我们发现必须建立内部管线,以便拥有构建平台的资源。

我认为平台公司的情况大多是这样。你甚至看看二级市场的平台公司,比如薛定谔,这是一家非常成功的SaaS公司,但它们现在也在建设管线。

因此,生物制药行业的货币是临床资产。但是,我认为未来几年对于没有资产的纯平台公司来说,可能会有空间。投资者可能会发现,即支持平台和管线需要的资金规模太大了。

我认为未来两三年,平台公司将有更多的机会。但如果你现在是这个市场上的B轮公司,我仍然认为你最需要的是管线资产。

Q:您有什么值得分享的短语吗?

Chris Gibson:我不知道这是否是我赖以生存的一句话,但它很接近:缺乏决定就是一个决定。我经常看到有人害怕做出选择,不选择就是做出选择。

我的联合创始人black和我就决策进行了大量辩论,我们从不害怕做出决定。我们不需要所有的数据来做出决定,除非在非常有限的情况下无法推翻。在可以逆转决定的情况下,人们将从决定中获得很多信息。我看到很多创始人,尤其是技术创始人,都在等待确定性中挣扎。

—The End—

推荐阅读

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง