机器人开始抢“主持人”饭碗!上海张江,傅利叶宣布下个十年规划,要做“以人为本的具身智能”

不管是什么形态,背后做的其实就是人机交互这一件事

西风 发自 凹非寺

量子位 | 公众号 QbitAI

打工人打工魂,这年头机器人都开始当主持“人”了。

视频链接:https://mp.weixin.qq.com/s/VpcLkQJL-Ozjcxi7PGQgMg

扭头一看,台下还有个小的机器人在举气球:

坐标上海张江,人形机器人玩家傅利叶迎来十周年,在十周年庆典暨首届具身智能生态峰会上,CEO顾捷宣布了下个十年的规划:

要做以人为本的具身智能。

具体含义包含三个方面:

- 有“温度”的交互:多模态、个性化,可共情的Agent能力;交互友好的软件+硬件设计。

- 更“生动”的理解,更“主动”的执行:视觉、听觉、触觉等多模态感知能力;全身运动控制能力和端到端任务规划能力。

- 专业可靠,长期相伴:硬件生产制造、医疗级质量合规验证。

傅利叶于2015年在张江孵化器起步,康复机器人起家,第一款产品就是外骨骼机器人。

如今已打造了GR-1、GR-2两款全尺寸人形机器人,前不久又加入开源赛道发布小尺寸人形机器人Fourier N1,公开“一站式”本体资源包和基础操作软件代码的那种(也就是在台上打工的三“人”)。

顾捷透露,他们未来的大方向还是会聚焦康养场景。

包括持续打磨人机交互的自然感和亲和感;把交互体验和运动功能结合落地;围绕具体场景不断提升机器人自主执行效率,或者实现机器人远程替身;持续提供稳定、开放的硬件本体和平台级支撑。

顾捷解释道,一边做康复一边做人形并不冲突,技术创新和场景落地本就是孪生子:

人形机器人,其技术本质上也是在解决“人和机器怎么相处”这个核心命题。不管是什么形态,背后做的其实就是人机交互这一件事,让机器人能真正理解人、配合人,能在复杂、真实的环境里,稳定、安全地工作。

已进驻全球3000多家终端医院

在落地成果方面,顾捷透露了一系列合作。

从外骨骼机器人起步,傅利叶在2020年提出了“智能康复港”模式,自主研发覆盖全身、全周期的30多款康复机器人产品,并组建了专业医生和运营团队。

他们将传统的康复治疗,升级成了用机器人进行评估和训练。

目前,傅利叶在全球已经进驻3000多家终端医院,拥有近300个遍布全国各地级市、社区、乡镇卫生院的科室案例,覆盖患者人数超百万。

之后他们又推出伽利略系统,即人体运动量化研究与康复系统,并启动人形机器人康养领域的应用试点。

而伽利略系统,现在已部署至上海阳光康复中心、曙光医院、同济大学,并在今年完成首个海外交付,落地在马来西亚。

国际合作方面,傅利叶和北美排名第一的芝加哥康复中心,联合推进了一个有趣的交互项目。

治疗师和患者同时穿戴外骨骼,治疗师通过设备协同控制患者的动作,以提升训练效率和安全性。

在AI+机器人硬件本体方面,傅利叶公开了与英伟达的合作——

为探索模仿学习、泛化性训练,前不久,英伟达发布的首个人形机器人开放基础模型,就部署在了傅利叶的人形机器人上。

另外他们还与商汤科技合作,将视觉语言大模型嵌入机器人,提升机器人在交互场景里的语言互动拟人度。

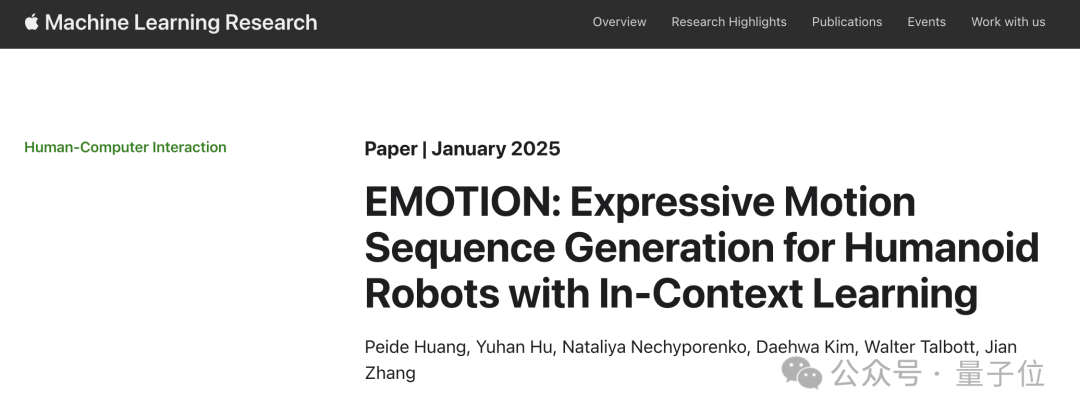

同时联手苹果机器人团队,基于傅利叶GR-1人形机器人,验证了视觉语言大模型在手势生成、非语言交流里的适应性与自然度,结果表明,机器人手势自然度甚至超越真人示范。

顾捷表示,这正是他们所坚持软硬件融合、AI赋能本体的路线,“让机器人真正具备和人交互的能力和情感表达”。

而这些只是开始,接下来他们还将联合全球顶尖科研机构,持续进行生态开放。

最后,顾捷提到了公司命名“傅利叶”的原由。

傅里叶是位法国数学家,他提出的傅里叶变换。核心理论是:任何看似复杂的信号,都能解构为最简洁的正弦波的组合。这个公式重塑了人类看世界的方式,从无线通信到人工智能,傅里叶变换无处不在。

十年前,我们选择“傅利叶”作为公司名,正是希望传承这种穿透表象、直达本质的探索精神。就像傅里叶用数学语言解码物理世界的波动,我们希望用机器人技术,拓展未来生活方式的边界。

十年的历程又为“傅利叶”这个名字带来了新的意义。我们的团队,经历过技术的迭代升级,商业周期的起伏,依旧保持着创新活力,初心不改。

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง