10家机构共筑具身智能真机评测基石:RoboChallenge组委会正式启航

从开源协作到标准制定

当下,人工智能技术正从“感知智能”迈向“行动智能”,如何科学、公正地评估机器人在真实物理世界中的真实能力,成为制约行业发展的核心命题。在 Dexmal 原力灵机与 Hugging Face 共同发起 RoboChallenge 之后,迅速在行业内引发强烈共鸣并吸引广泛参与。智源研究院、智元机器人、Qwen、星海图、自变量、清华大学、西安交通大学、GOSIM 国际国内合作伙伴进一步携手,共同推动生态建设,并于 2025 年 11 月 20 日正式成立 RoboChallenge 组委会。这标志着具身智能真机测评的开源协作不仅迈入了标准化的新阶段,更以“开放共同体”的行业共创模式,为具身智能技术的落地与迭代注入新动能。

具身智能评测:从各自为战到共建基准

近年来,具身智能广泛出现在机器人、自动驾驶、泛工业等场景,成为全球 AI 竞争的焦点;但是技术繁荣的背后,评测体系的缺失却成为隐痛——不同的测试环境、任务设计、数据标准千差万别,导致技术效果难以横向对比。具身智能的核心是 AI 与物理环境的交互能力,评测必须回归真实场景。

2025年11月20日,在智源研究院 OpenDay 活动现场,继 Dexmal 原力灵机携手 Hugging Face 共同发起 RoboChallenge 之后,智源研究院携手多个具身智能行业合作伙伴正式宣布成立 RoboChallenge 组委会。组委会的成立旨在将 RoboChallenge 升级为行业级公共基础设施,通过标准化、常态化的运营机制,推动具身智能评测从“分散实验”迈向“共识共建”。未来,组委会将携手产业界、学术界与开源社区,构建透明、高效、可信的具身智能评测生态,助力行业评测标准的加速形成与落地。

组委会启航:以工作组模式激活协作网络

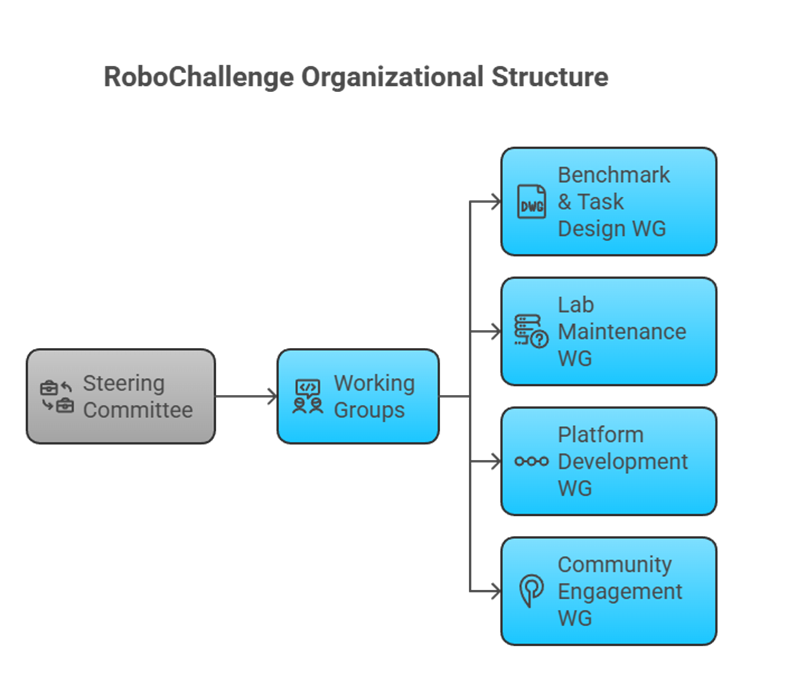

新成立的 RoboChallenge 组委会,将采用指导委员会(Steering Committee) + 工作组(Working Group)的双层架构,确保高效执行与透明治理;组委会作为决策中枢,遵循“开放、协作、共识”原则,统筹全局;下设四大核心工作组,作为具体落地的“执行引擎”。

- 基准与任务设计工作组(Benchmark & Task Design WG):聚焦评测体系的“核心大脑”。该工作组负责设计与优化具身智能基准、典型任务及配套数据集。

- 实验室维护工作组(Lab Maintenance WG):扮演“硬件管家”角色。该组负责接收合作伙伴捐赠的测试机器人,维护实验室环境,并执行标准化测试。通过统一硬件条件、测试流程,确保不同机器人的评测结果可对比、可复现。

- 平台开发工作组(Platform Development WG):打造“数字底座”。该组负责开发与维护 robochallenge.ai 网站,开发 API 服务与数据分发工具,让全球开发者能便捷上传测试数据、获取评测结果,形成“测试-反馈-优化”的闭环生态。

- 社区共建工作组(Community Engagement WG):承担“放大器”功能。通过举办黑客马拉松、学术研讨会、线上线下活动,吸引更多开发者、企业、高校加入,推动技术交流与需求对接。

开放治理:以共识驱动可持续未来

除了具体的执行架构,RoboChallenge 组委会的运作原则也值得关注;其核心承诺包括三点:测试开放可复现、社区包容非竞争、贡献开源可追溯。这意味着,任何参与方的技术细节、测试数据、改进方案都需在框架下公开,避免“闭门造车”;具身智能的评测不是淘汰赛,而是共建场。

通过开放治理,RoboChallenge 组委会希望吸引更多研究机构、企业、初创团队加入——它们往往更贴近真实需求,能为评测体系注入鲜活场景。例如,家庭服务机器人企业可能关注“多语言指令响应”的评估维度,这些都将被工作组吸纳,最终反哺整个行业。

行业启示:从技术突破到生态共建

RoboChallenge 组委会的成立,折射出 AI 行业的一个重要趋势:当单项技术突破进入深水区,生态共建将成为下一阶段的竞争关键。具身智能的真机评测体系,本质上是一个“连接者”——连接技术研发与产业需求,连接开发者与用户,连接当下能力与未来场景。

从单点突破到生态共荣,RoboChallenge 组委会的启航,为具身智能评测树立了新标杆。

正如在OpenDay具身硬件会客厅中,Dexmal 原力灵机 CEO 兼联合创始人唐文斌所言:“我们期待与合作伙伴一起,用开放的心态、协作的方式,定义具身智能的度量衡,让机器更智能地融入人类物理世界。”未来,随着各工作组的推进,一个更透明、更公正、更可持续的具身智能评测生态,正在加速到来。

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง