对话范浩强:10亿融资之前,我们手搓了5000元“丐版硬件”

“要忘掉之前所有的成功经验”

衡宇 发自 凹非寺

量子位 | 公众号 QbitAI

因为成功手搓了一个成本不到5000元的“拼夕夕式”丐版硬件,原旷视6号员工、研究院助理院长范浩强终于下决心,在2025年投身具身智能创业。

几乎同时,他十几年的老搭档,原旷视12号员工周而进也用手搓的原型,让机器人完成了一次玩具公仔的抓取。

这两个“It works!”的瞬间击中了原力灵机的几个创始成员。

于是,赛道上就多了一家9个月内连融3轮,刚刚被阿里巴巴独家投资数亿元A+轮的具身智能新秀。

在这波具身智能热潮中,少有团队像原力灵机这样,创始团队几乎清一色在AI 1.0时代实战过。

创始成员唐文斌、范浩强、周而进、汪天才,都出自AI四小龙之一的旷视,自带老兵特质,经历过AI从实验室到产业化的第一轮完整周期。

但当面对方兴未艾的具身智能,他们又承认自己是个新手。

所以“安静”成了原力灵机最外显的行事风格。

安静到什么程度?外界都知道这家公司入局具身智能,但似乎没什么人知道他们具体深耕哪个细分领域。成立这么久,他们都不曾主动对外接受或寻求访谈。

直到11月,量子位在北京见到了原力灵机联合创始人范浩强。如果你是具身智能的关注者,站稳坐好,今天我们深入探究原力灵机当初如何成型,今后到底有什么样的作战计划。

缘起:分别手搓丐版硬件,居然都work了?!

据说这个队伍里打响具身智能创业念头第一枪的人,就是范浩强。

时间回到一年前,他在跑业务的过程中惊讶发现,减速器国产了,光栅国产了,很多原来必须靠进口的零部件,现在国产可用了。那时候站在这片产业土壤上,他有种很强烈的感觉:做机器人有了物质基础。

恰巧2024年又是具身智能进展大年。国外有Diffusion Policy、RT-2、ACT等工作密集冒出来,感觉每个月都在进步。

“有几次,我是看完论文后激动到失眠的。真的,就是那种‘太牛了,我要干’的感觉。”

范浩强说他当时心里冒出来一句话:硬件成熟了,软件有大神指方向了,剩下的就是把它干出来。

2024年3月,范浩强跑去B站看稚晖君等人的视频,又狂看很多机械工业手册之类的书籍,攒出了一个丐版硬件装置。

但就是这么一个不专业的简陋装备,把他家里的被子给叠好了。

欣喜若狂,真的是欣喜若狂。

另一边——要不说是老搭档呢——原力灵机创始团队成员周而进投石问路的办法,和范浩强的如出一辙。

他当时也做了一个实验,训一个最简单的模型,想看他能不能把一只玩具公仔从地上抓到桌子上。结果,那个“非常抖动、非常颤颤巍巍状态”的硬件,it works。

正是这样亲身感受过后,创始团队开始相信:

哇, AI一定终将走向物理世界。

方向进一步明确。2024年底,创始团队基本定下要出走创业。

2025年3月,公司正式成立。

我们问,这次创业以来,你们有被低估的时候吗?

“更多时候是被高估了。最初有手忙脚乱的‘混乱期’,行政、硬件、AI、系统、工程都不完整,每个人都在边学边干边补链路。”

要学习的内容太多太多太多了。范浩强给出的建议是,忘掉自己曾经做成功的一切,重新出发,否则一定会被现实教育。

原力灵机到底在做什么?

具身智能空前火热,原力灵机有自己的定位:

从To B工业场景切入,把落地第一站放在物流行业。

优先落地在拣选分发等需求高频,规则又相对清晰的物流工作环节中。

具体实现上,配合原力灵机自研的端到端多模态具身智能大模型MMLA,以两个末端执行器为抓夹的机械臂为核心执行体,叠加多模态感知与动作决策,实现对衣物、软包等非结构化物品的抓取与分类。

成立的10个月里,原力灵机产品具备了基础的交付能力,已经在物流场景中完成了POC(概念验证)。

在上海等地的仓库里,kuakua就是一顿作业。

选择从这个场景下手的原因显而易见。

一方面,这些生产环节标准可控,与今时今日的具身智能能力相匹配;另一方面,原力灵机联合创始人兼CEO唐文斌曾长期在旷视主导物流机器人项目,拥有庞大的客户资源和行业理解。

可能你就会好奇,场景找得好,就值得光速完成近10亿元融资吗?

原力灵机说了,不是这样的,“机器人发展到最后,场景、硬件和AI三个要素缺一不可。”

那咱们就先来说说原力灵机的硬件方案。

能进入工业场景的执行体,必须满足三个最硬的指标:工业级可靠性、大批量一致性、维护便利性。

根据原力灵机的观察,“现在很多科研机,无故障时间可能也就百小时、千小时,用于生产是完全不达标的。”

想有大批量可靠性与一致性都能满足工业标准的执行体?没办法了,只能自研呗,标准如下:

- 平均无故障时间需达到1万小时

- 升级按年为单位,不能像科研机那样随时换代

- 主力型号的节奏是“每年一代”

目前,他们已经组建了专业硬件团队,并计划明年发布新一代配合移动平台的具身版本。

至于AI层面的底气,最广为人知。

范浩强、周而进、汪天才,都在AI界闻名遐迩。

翻看他们的个人履历,个个都是一路火花带闪电:诸多AI顶会冠军,孵化多项科研成果在人脸识别、自动驾驶、无人零售等场景的业务落地。

“他是我见过非常成功地从AI 1.0转向大模型时代的一个人。”说到周而进,范浩强眉飞色舞,“他的思维方式、做事风格,包括对复杂系统的理解,都已经非常适配AI 2.0这个阶段。”

三个人在AI 2.0再次绑定,一部分原因可以归结为时代变了。

当初AI 1.0时,搞算法还带有浓烈的个人英雄主义色彩,一个idea、一次hackthon就能名满天下。但AI 2.0时代,尤其是具身智能领域,底色已经变成了一个超大的系统工程。

我们组建团队时,有一个很明确的风格:希望是一群专业、硬核的人在一起做事,团队必须从一开始就能信任彼此。

希望一开始就在每个方向上找真正被“战争检验过”的人,组成能打仗的组合。

如此这般,才能像公司使命那样,打造“智能的、有用的、可信赖的机器人,让生活更美好”。

反抗Readme式开源

“对人”上的高门槛,换来了“对事”上的大胆开放。

他们的方法论一以贯之:在最核心的环节追求极致的可控与质量,然后以此为基石,向外大胆开放。

成立至今,原力灵机发布了具身智能链条上的开源三件套。

第一,Dexbotic。

它提出脚本化实验流程,让研究者不用重新配置环境,就能轻松复现多种主流策略。

第二,DOS-W1。

一台看上去平平无奇的数据采集双臂机器人。

推出它的初心是想在具身领域打造一个开放、可改、可扩展的实验平台,因此从设计上DOS-W1就是模块化的,结构件可替换、零部件能升级。

主打灵活好用成本低,同时提高数据采集效率。

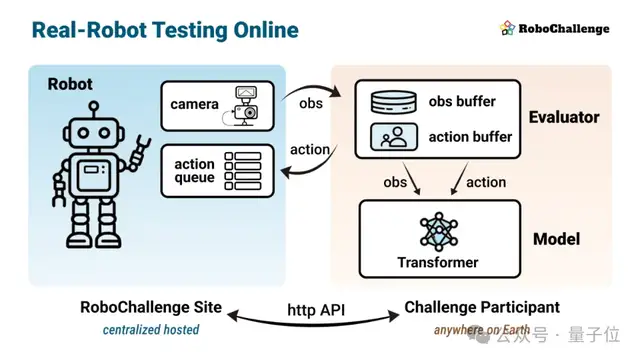

第三,Robochallenge。

这是原力灵机联合抱抱脸发布的全球首个具身智能的大规模真机评测平台,提供共享数据和标准化评估。

由于硬件成本居高,目前很多具身团队(尤其是高校实验室团队)仍然只能在仿真环境中研究。但仿真到现实之间的gap不容忽视。

前段时间唐文斌对话抱抱脸联创Thomas Wolf时曾提到创建RobotChallenge的初衷,即建立一种开放、标准化、基于真实机器人的评估方式,在现实世界对仿真测试进行补充。

RoboChallenge发起后,智源研究院、智元机器人、Qwen、星海图、自变量机器人、清华大学、西安交通大学,GOSIM国际国内合作伙伴等放广泛参与,共同推动生态建设,并刚刚于11月20日正式成立了RoboChallenge组委会。

“这标志着具身智能真机测评的开源协作以开放共同体的行业共创模式,进入了标准化新阶段。”

据悉,约莫明年,原力灵机还会开源自己的具身智能基座模型。

一家商业公司为啥要如此持续开源?

最明面上,他们说想改变具身智能全链条上各个环节门槛高不可攀的现状,提供一套从软件、硬件到基准的开箱即用式解决方案。

原力灵机希望通过构建第三方属性极强的基础设施,让更多研究者、开发者能够轻松地踏入这个领域,然后把精力集中于真正的创新。

当然,其中夹杂着一些对“Readme式开源”的反抗。

从事具身行业以来,范浩强和他的伙伴们见到了一些随着时代改变的游戏规则,一些默认允许发生的奇怪现象。

“很多公司说我有个xx项目开源了,我们很开心,点进GitHub一看,只有一个Readme。”在AI 2.0时代之前,范浩强觉得这种行为是完全不可理喻的,但现在就是眼睁睁地看着它水灵灵地发生了。

原力灵机觉得,从事具身行业,还是得有些坚守——比如肯定是代码整理好了,测试过了,文档写好了,才说自己开源了。

再者就是比较务实的多赢策略了。

一方面,开源本身属于一种高质量的品牌展示,多多少少嘛,带着点姚班/旷视天才们的自信在。

开源一波,能证明团队的技术实力和工程化能力,还可以给资本层面看看工作的sexy程度。

另一方面,开源是一种极佳的交友方式,一定程度上意味着能交(好多)个朋友。

真机评测平台Robochallenge开源以来,原力灵机已经和数十个高校实验室有了联系或合作。

他们承诺会在明年陆续推出开源具身基座模型,以及逐步在开源领域把工业具身智能的全链路技术补齐。

AI 1.0时代胜者的思考

讲道理,这波大模型和具身智能热潮,和2015年前后的AI 1.0浪潮有着惊人的相似度——热闹、狂奔、巨额融资,到处奔驰着对技术奇点的想象。

用范浩强的话来说,回到10年前看AI 1.0时代,你会发现现在大家吹的所有牛,当年那批人早就全部吹过一遍了,现在只是换了一批人(笑)!

浪潮太过滚烫,就很容易操之过急。

原力灵机现在是一家百余人的公司,年内完成三轮融资。如果只看融资速度,这家公司像是踩在风口上进行爆裂式扩张。

但融资快不代表执行要快。或者可以这么说,所有外界看到的快,似乎只是战术层面的。

他们强调绝对不会因为资本着急,就让自己的动作变形。尤其当前阶段,开始关注具身智能的工业客户,都处于观望和前瞻性投入状态,市场本身需求存在但技术完善度仍然较为早期。

此外,在范浩强的叙述里,具身智能创业其实有穿越周期者才看得见的慢变量。

AI 1.0的仗打赢的人,更知道AI 2.0到底该慢在哪里。

真正的规模化、商业化,是没有魔法的。

人脸识别从0到100(大规模落地),原力灵机创始团队在上一波创业里花了十年,靠着把准确率逼到六个9,到城市级应用的的十一个9,一点点把技术磨到足够可信赖。

算法做完之后,与场景结合时还会有无数挑战,应用方会提出许多在算法层面看似“不合理”但场景中“必须满足”的要求。

粗略估计,一代技术的成熟与应用必然对应一个以十年计的长周期。

带着这种预设,原力灵机怀抱着长期的信心,和短期的耐心,“这和现在很多公司追求成立三年就上市、一年就被收购的节奏,是截然不同的”。

——能够想清楚AI/具身的增长曲线一定会出现波动,并决心穿越周期、最终把技术带进千家万户,是一件非常需要定力和信仰的事情。

总之,具身智能的比拼绝对不会毕其功于一役。

带着AI 1.0时代的全部经验与教训,原力灵机在AI 2.0的浪潮中谨慎慢跑。

这场长跑终点未可知,却必须全情投入。

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง

ufabet

มีเกมให้เลือกเล่นมากมาย: เกมเดิมพันหลากหลาย ครบทุกค่ายดัง